* 기사 수정 : 15시 9분

[미디어스=고성욱 기자] 박장범 KBS 사장 후보자를 거부하는 현장 취재기자들의 기명 성명이 연이어 나오고 있다. KBS 기자들은 한 소리로 박 후보자의 ‘윤석열 대통령 특별대담’ ‘보도 내용과 다른 앵커멘트 수정’ 등에 자괴감을 느꼈다면서 사장 자격이 없다고 성토했다.

KBS 37·38기 기자들은 25일 기명 성명을 내고 보도국 내에 ‘자괴감’ ‘무력감’ 분위기가 팽배하다면서 “구성원들은 이구동성으로 ‘뉴스가 후져졌다’ ‘일하는 보람이 사라졌다’ ‘조직에 대한 애착이 없어졌다’고 말한다. 참담한 현실을 야기한 책임자는 누구인가, 박장범 앵커를 빼놓을 수 없는 것은 분명하다”고 말했다.

37·38기 기자들은 “지난 2월 대통령과의 대담은 KBS에 '용산 방송'이란 지울 수 없는 흑역사를 남겼다”면서 “'조그마한 파우치' 논란뿐만이 아니다. 우리가 더 분노했던 것은 기자로서 해야 할 질문을 하지 않았다는 점”이라고 지적했다.

박장범 앵커는 윤 대통령과의 대담에서 ‘조그마한 파우치’ 질문 외에 ▲어떻게 검증되지 않은 사람이 시계에 몰래 카메라를 차고 대통령 부인에 접근할 수 있었나 ▲여당에서는 김건희 여사가 정치 공작의 희생자가 됐다고 얘기하는데, 동의하나 ▲특별감찰관 내지 제2부속실을 설치하자는 의견도 있는데 어떤 계획을 갖고 있나 ▲이 이슈로 부부싸움 했나 등을 물었다.

37·38기 기자들은 “핵심을 비껴간 것을 넘어 대통령 입장을 대변했다”면서 “다음날 ‘기자인지, (대통령실) 견학생인지 모르겠다’는 성토가 기자들 사이에 쏟아졌다. 다들 부끄러움에 치를 떨었다”고 말했다.

이어 37·38기 기자들은 “저널리즘의 원칙, 중립성과 정확성에 위배되는 앵커멘트도 반복돼왔다. 후배 기자들은 앵커에게 향해야 할 지탄을 대신 받아야 했다”면서 대표적인 문제의 멘트로 “가는 곳마다 함께 사진 찍자는 젊은이들이 몰려드는 특이한 장관, 역대 어느 법무장관과도 다른 한동훈 장관”이라는 발언을 꼽았다.

37·38기 기자들은 “박장범 앵커가 왜 이런 앵커멘트를 고집했는지, 왜 대통령과의 대담에서 해야할 질문을 하지 않았는지 이제는 모두가 안다”면서 “박장범 앵커는 자리를 위해 저널리즘을 내팽개쳤다는 비판에서 자유로울 수 없다”고 목소리를 높였다.

37·38기 기자들은 “우리에게는 2014년의 흑역사가 뼛속 깊이 새겨져 있다”면서 “'세월호 보도'에 분노한 시민 수천 명이 KBS를 둘러쌌던, 그날 밤을 기억한다. 항의 시위는 새벽 내내 이어졌다. 불과 10년 전 일”이라고 말했다.

37·38기 기자들은 “그날 이후 KBS가 정치권력으로 독립했는가, 우리는 그렇게 보지 않는다”면서 “저널리즘을, KBS를 아무렇지 않게, 때에 따라, 상대에 따라 내팽개치는 사람은 공영방송의 조직 수장 자격이 없다”고 강조했다.

37·38기 기자들은 “우리는 '공정방송 의무를 실현할 수 있는 환경'을 원한다”며 “그것이야말로 구성원들이 요구하는 핵심 근로조건이고, 또 자괴감을 떨쳐낼 수 있는 길”이라며 “사장으로서 이러한 환경을 조성할 의지도, 능력도 없는 박장범 앵커는 자신의 능력을 과신하지 말고 지금이라도 늦지 않았으니 후보에서 물러나라”고 말했다.

같은 날 46기·47기 기자들은 기명 성명을 내어 “존경할 수 없는 선배이자, 따를 수 없는 리더인 그에게 KBS의 미래를 맡길 수 없다”면서 “지금이라도 자신의 자질 부족을 인정하고 후보에서 사퇴하길 바란다”고 말했다.

46기·47기 기자들은 “지난 1년간, 리포트와는 무관한 내용을 앵커 멘트에 넣거나, 기본적인 사실관계를 왜곡하는 일도 잦았다. 이런 일은 유독 정권과 여당에 관련된 보도에 집중됐다”면서 “종일 발로 뛰며 확인한 팩트가, 그로 인해 훼손될 때마다 자괴감을 느꼈다. 취재원과 시청자들의 질타를 받는 건 우리 몫이었다”고 말했다.

46기·47기 기자들은 “박장범 앵커는 경영계획서에서 수신료 징수 체계 정비 덕분에 KBS가 성장할 수 있었다고 말하면서도, 현 수신료 분리징수 정국을 헤쳐 나갈 그 어떤 구체적 대안도 제시하지 못했다”고 지적했다.

46기·47기 기자들은 “대신, 일부 뉴스와 라디오 시사 프로그램의 편파성을 지적하며 대안으로 '중립성 훼손 시 문책'을 언급했다”면서 “앵커로서 그 누구보다 중립성 훼손을 일삼아온 그가 말하는 중립성은 무엇인가. 후배인 우리조차 납득할 수 없는 사장 후보자의 일성을, 공영방송의 주인인 국민은 믿어줄까”라고 반문했다.

39기 기자들도 “공영방송 앵커 자리에 앉아 그는 대통령과 여당의 시선에서 뉴스를 전했다”면서 “뉴스 시청률, 뉴스 관련 디지털 조회수도 지난 1년 추락했다. ‘땡윤 뉴스’라는 조롱 속에 우리는 10년 뒤 모습을 그리지 못할 지경에 이르렀다. 수습과 대처가 시급한 지금, 위기를 불러온 당사자가 사장 자리에 앉으려 한다”고 비판했다.

39기 기자들은 “우리는 이를 받아드릴 수 없다”면서 “지금은 눈앞에 온 위기에 대응하고 앞으로 10년, 20년 뒤 공영방송의 미래를 그릴 수 있는 역량 있는 수장이 필요하다. 박장범 후보자의 즉각 사퇴를 촉구한다”고 말했다.

뒤를 이어 42기 기자들은 박장범 후보자의 ‘불공정보도 사과 리포트’를 거론하며 “담당 기자들과의 소통 등 형식적 절차마저 생략한 채 데스킹을 거쳐 방송된 KBS 보도물을 근거도 없이 나쁜 뉴스로 낙인찍었고, 뉴스를 이용해 영부인 심기 보좌에 앞장섰다”고 지적했다.

42기 기자들은 “KBS 기자들을 대표하는 ‘뉴스9’ 앵커의 입 때문에, 우리는 매일 마음을 졸였고 수치스러웠고 때로는 분노를 금치 못했다”면서 “권력에 질문하지 못하는 자는 기자가 아니다. 그런 자가 공영방송의 수장은 더더욱 될 수 없다. 더 이상 KBS를 정권에 아부하는 수단으로 이용하지 말고, 당장 사퇴하라”고 요구했다.

48기 기자들은 박장범 후보자를 “'조공 방송' 자처한 ‘자격 미달’ 앵커”로 규정하면서 “벌써 두렵다. 사장이 됐을 때, 이미 위기인 KBS에 얼마나 더 큰 좌절감을 안길지도 무섭다”고 밝혔다. 48기 기자들은 “KBS 뉴스 '추락의 얼굴'이었던 그가 'KBS의 얼굴'이 되는 것을 지켜볼 수 없다”며 “박장범 후보자는 물러나라. 후보직에서 물러나는 것만이 후배 기자들의 꺼져가는 자긍심을 지키는 방법”이라고 말했다.

43기 기자들은 “박 후보자는 ‘말의 무게’를 생각해야 한다‘며 후배들이 써 온 기사를 보고 나서는 꼭 훈계의 말을 덧붙였다”며 “명품백 대신 파우치라는 말을 꺼내며 후보자는 어떤 ‘말의 무게’를 생각했나, 국민이 궁금해 할 질문은 하지 않은 기자에게 후보자는 선배로서 어떤 조언을 할 것인가. 박 후보자가 말한 것처럼 ‘말의 무게’를 생각한다면 지금이라도 늦지 않았으니 물러나라”고 말했다.

34기 취재·촬영기자는 2008년 입사 7개월 만에 쓴 성명서를 앞에 내세웠다. "우리는 KBS 구성원들의 의사에 반해 방송의 독립을 해칠 수 있는 인사가 새로운 사장으로 오는 것을 반대한다"는 내용이다. 이들은 "17년 차 기자가 보기에 우리는 앞으로 가지 못하고 멀리 뒤로 가고 있다"면서 "대통령이 임명하는 그 어떤 자리도 술친구나 파우치가 이유가 될 수는 없다. 우리 회사는 언론사다. 언론사여야 한다. 박장범은 사장이 될 수 없다"고 잘라 말했다.

앞서 KBS 기자협회를 비롯해 45기, 50기 기자들도 박장범 사장 후보자의 사퇴를 촉구하는 성명서를 사내에 게재했다. 박장범 후보자는 인사청문회를 통과해 윤석열 대통령이 임명하면 오는 12월 10일부터 임기를 시작하게 된다.

☞ 네이버 뉴스스탠드에서 ‘미디어스’를 만나보세요~ 구독하기 클릭!

관련기사

- 지면 장식하는 박장범 키워드 ‘쪼만한 백’ '아부 보도' '용산 방송'

- KBS 막내기자들 "부끄러움 먼저 배우게 한 박장범 물러나라"

- KBS 저연차 45기 기자들 "'파우치 앵커' 박장범 사퇴하라"

- KBS기자들 "박장범, 사장으로 인정할 수 없다" 못박아

- "박장범, 제2 제3의 '파우치 대담' 자명"

- “‘파우치 앵커’ KBS사장 선출, 김건희 방송으로 가는 결정적인 장면"

- KBS 이사 4인, '박장범 임명제청' 효력정지 가처분 신청

- 야권 KBS 이사들 "박장범 임명 제청 즉각 법적 대응"

- 박민 연임 꺾은 '조그마한 파우치' 박장범

- '조그마한 파우치' 박장범, 런던특파원 명품 보도는 뭐라고 할까

- 야당 "KBS이사회, 불법적 사장 선임 뒷감당 가능한가"

- 군사작전 방불케 하는 KBS 차기 사장 선출

- KBS "수신료 위기에 파업"…구성원들 "위기 만든 주인공 누구?"

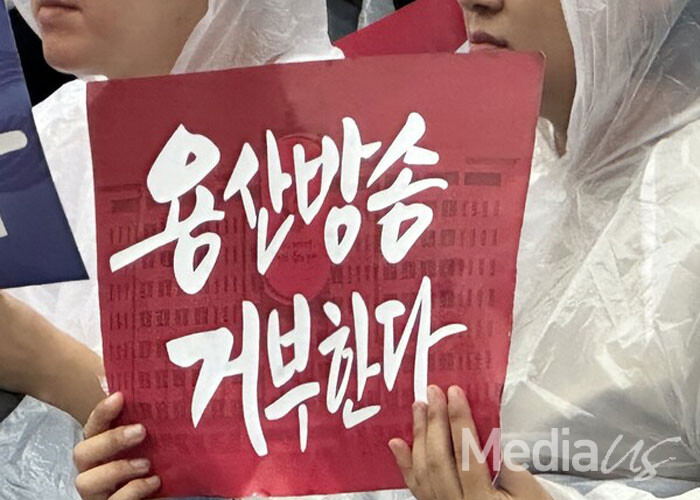

- KBS구성원, "용산방송 거부한다" 깃발 올렸다

- "용산 낙하산, 파우치, 보도참사" KBS 최종 사장 후보

- "친윤·여사 낙하산, KBS 망치기 경쟁하는 꼴"

- 전례없는 보수 정부 KBS 보궐사장 연임…설마 박장범?

- KBS PD협회 "정권 아부, 사적 욕망밖에 없는 '파우치 박' 사퇴하라"

- KBS 고연차 기자들 "후배·동료 한목소리 박장범 반대…사퇴하라"

- 20년차 이상 KBS기자들 "파우치 사장 용인 못해"

- '박장범 선배' KBS 기자들도 "염치 아는 기자면 멈춰라"

- "모든 KBS 기자들, 정권의 방송 거부…박장범 막을 것"

- KBS '뉴스9' 앵커에 '파우치 라인' 최문종

- "파우치 박장범이 사회적 게이트키핑 적임자? 한참을 웃었다"

- '파우치 박장범 반대' KBS 기자들, 대거 인사청문회 참고인 채택

- "박장범 ‘정확한 사실만' 보도? ‘북한' 뉴스 검증 가능했나요"

- 한국기자협회 "박장범, 최소한의 예의 있다면 스스로 물러나라"

- 시청률 1위 내준 KBS기자들 "추락 일조한 박장범, 물러나라"

- "'조그마한 파우치' KBS 대통령 대담, 외주PD 동원해 깜깜이 제작"

- 박장범 임명제청 정지 가처분 결정, 청문회 이후 나온다

- '조그마한 파우치' 박장범 반대 95% 달해…"사장 자격 없다"

- KBS서 그치지 않는 박장범 사퇴 요구 "정권 나팔수 말로는 비참"