보통 사람들은 갖고 있는 것을 탐하지 않는다. 그렇다고 아주 동떨어져 있는 것 때문에 애끓지도 않는다. 손에 잡힐 듯 말 듯 한 것, 손에 들어왔다가 빠져나간 것, 다른 이의 손에 쥐어져 있는 것이 사람을 미치게 만든다. 그렇게 미치게 만드는 것이 사람일 때, 집착은 아주 위험하다.

흔히 볼 수 있는 사람에 대한 집착은, 연애 대상에게 쏟는 과도한 관심과 간섭이다. 방금 이 문장을 쓰면서 ‘관심과 간섭’ 사이에 ‘애정’이라는 단어를 넣을까 고민했었지만 이내 지워버렸다. 집착하는 입장에서는 애정이겠지만 대상화된 상대방이나 제삼자가 보기엔 아닐 수도 있는 문제니까. 그렇지만 이 글에서는 집착과 사랑을 함께 다룰 것이다. 나는 집착과 사랑을 분별하기가 어려운, 어리석은 사람이기 때문이다.

일본 탐미주의 문학의 대표작가인 다니자키 준이치로(1886~1965년) 또한 애써 집착과 사랑을 구별하지 않았다. 다니자키는 “현란한 문체로 여체를 찬미하고 페티시즘, 마조히즘 등 변태성욕의 세계를 탐구했다”는 굉장히 ‘현란한’ 수식어가 붙는 작가로, 아마 한국인이 흔히 일본 문화에 대해 갖는 에로티시즘적 편견을 대표한다고 할 수 있겠다.

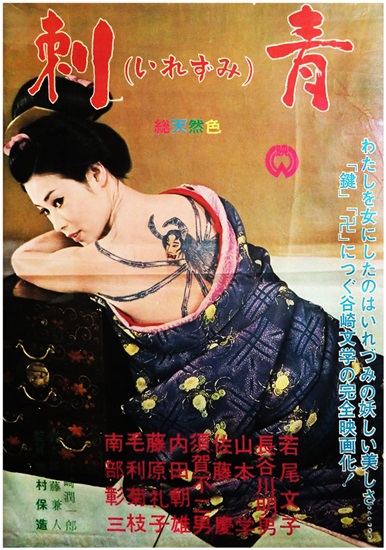

다니자키는 본인부터가 영화에 관심이 많아서 애인(이자 처제)을 출연시켜 직접 영화를 만들기도 했지만, 후대의 훌륭한 감독들의 뮤즈가 되기도 했다. 나는 다니자키의 작품들을 그의 원작인 줄도 모르고 영화로 먼저 접했는데, 롱런하고 있는 시네마테크 프로그램 중 하나인 일본 60~70년대 영화감독 ‘이치가와 곤 & 마스무라 야스조’ 작품선을 통해서였다. 마스무라 야스조는 다니자키의 <문신> <만지> <치인의 사랑>을 영상화했고 이치가와 곤은 <열쇠>를 만들었다. 특히 나는 영화 <문신>을 굉장히 좋아해서 극장에서만 3번 보기도 했다. 볼 때마다 감탄하게 되는 영화로, 언젠가 지면이 생긴다면 꼭 다뤄보고 싶은 영화다. 소설 <만(卍)>을 원작으로 삼은 영화 <만지>는 아름다운 두 여성의 동성애를 다루고 있어서 뭇 남성들의 은밀한 영화 리스트 중 하나였다는 얘기도 들은 적이 있다. (<문신>과 <만지>의 히로인 와카오 아야코의 이름을 빼놓고서, 이 영화들이 아름답고 훌륭하다고 말하기가 꺼려진다. 등에 새겨진 거미 문신처럼 남자들의 피를 빨아먹는 팜파탈을 연기할 수 있는 사람은 그녀밖에 없을 것이다.)

다니자키는 정치적이거나 사회적인 맥락은 전혀 상관하지 않고 오로지 탐미의 세계만 추구했기 때문에 당대에 악평도 많이 들어야 했다. 그의 소설을 추동하는 힘은 욕망, 단지 하나다. 그 욕망을 살뜰히 해부하고 여체를 찬양하며 이에 집착하는 모습은 조금 불편하고 과도할지언정 낯설지는 않다. 인간의 욕망을 다루고 있단 점에서 분명, 보편성을 지니고 있는 것이다. 지금도 그의 소설은 새 장정으로 출간되고 있으며 출판사 문학동네는 다니자키의 <만>과 <시게모토 소장의 어머니>를 한 권으로 묶어 세계문학전집으로 출간하기도 했다. 이 두 작품을 함께 묶은 것은 분명 어떤 의도로 결정된 일일 텐데, 내게는 사랑이라는 욕망의 두 가지 ‘정점’을 각각 보여주는 작품으로 읽혔다. 숭배의 대상으로서의 사랑과 혐오의 대상으로서의 사랑이 그것이다.

<만>은 1920년대 오사카를 배경으로 아름다운 여인 미쓰코를 두고 소노코와 소노코의 남편, 미쓰코의 애인 와타누키가 한데 얽힌 이야기다. ‘만(卍)’이라는 글자의 4개의 획처럼 4명의 등장인물은 서로서로 꼬리를 물려 관계 맺는데, 이를 진두지휘하는 것은 미쓰코다. 그녀를 숭배하며 사랑하는 여인 소노코의 표현에 따르면 그녀는 “관음보살”처럼 아름답다. 미쓰코는 자신이 아름답다는 것을 안다. 그렇기 때문에 그녀는 외롭다. 타인으로부터 쏟아지는 찬탄과 숭앙이 언제나 자신의 기대에 못 미치기 때문이다. 그녀가 원하는 숭배의 감정은 정상적인 관계에서는 나올 수 없는 것이다. 그녀는 결혼할 수 없는 상대인 와타누키의 질투와 저주 섞인 사랑을 내치지 않으며, 남편이 있는 소노코와 동성애 연애 관계를 이어가며, 소노코의 남편 또한 자신의 숭배자로 만들어버린다.

“(...) 저는 그때 미쓰코 씨가 딴사람처럼 가련해 보이고, 이전까지는 아름다운 악마라고 생각했는데 갑자기 독수리가 노리는 비둘기 같아서 한층 더 사랑스러웠어요. 하지만 만날 때마다 근심에 찬 모습인데다 예전처럼 환한 웃음을 보여주지도 않아 설마하면서도 혹시라도 무슨 일을 저지르면 어쩌나 싶어 제정신이 아니었어요. (...)”-다니자키 준이치로, 《만 · 시게모토 소장의 어머니》, 문학동네 135쪽

그들은 그릇된 관계와 욕망의 구렁텅이 속에서 행복하다. 사실 나는 소노코가 부러웠다. 찬탄의 마음이 우러나오는 상대가 있고, 그녀를 마음껏 숭배하고 집착할수록 그녀는 오히려 기뻐한다. 금기된 관계에서 얻을 수 있는 활력이란 무시무시한 것이어서 사람들은 곧잘 여기서 빠져나오지 못하지 않던가. 미쓰코와 소노코는 계속 이야기한다. 너 때문에, 너와 함께라면 죽어도 좋다고.

숭배의 대척점에는 혐오가 있을 것이다. 그러나 완전히 다른 것은 아닌, 마치 쌍둥이 형제 같은 감정이다. 사랑하는 사람과 이별하거나 그에게 거절당했을 때, 사랑하는 감정이 남은 쪽에서는 자신을 보호하기 위해 이 ‘혐오’를 내세우곤 한다. <시게모토 소장의 어머니>는 일본의 <겐지 이야기>나 <호색일대남>처럼 호쾌한 남자들이 색을 탐하는 이야기로 시작하지만, 사실 이 소설은 어느 늙은 남자의 순애보를 중점에 두고 있다. 평범한 벼슬의 칠십 노인 구니쓰네에게는 젊고 아름다운 부인이 있었는데, 그는 당시 권세가였던 시헤이에게 빼앗기다시피 그녀를 내어주고 만다. 부인을 아끼는 마음에서 그녀가 자신 곁에서 마냥 늙어가는 것이 안타까웠던 것이다. 이후 구니쓰네는 “떠나보낸 학”에 그녀를 비유하며 한시를 읊으며 마음을 달래보지만, 잘 먹지도 못하고 온종일 그녀의 옷 꾸러미를 품에 안고 방 안에만 처박혀 있게 된다.

결국 구니쓰네는 아내를 그리워하고 사랑하는 마음을 혐오로 바꿔보기로 한다. 매일 밤마다 집을 나서 시체가 버려진 곳에서 젊은 여인의 육신이 썩어가는 모습을 지켜보는 것이다. 이는 선불교의 도를 깨치는 관법 중 하나인 ‘부정관(不淨觀)’이란 것인데, 사람의 시체가 썩어가는 모습을 보며 육체의 더러움과 헛됨을 깨닫고 애욕을 물리치는 수행법이다. (작년에 내가 만든 책인 <괴물이 된 그림>의 제5장 ‘나를 찾아온 죽음’에서 이 부정관을 위해 쓰였던 그림이 등장한다. 참고를 위해 첨부한다.) 어느 날 밤, 구니쓰네를 따라나섰던 아들 시게모토는 이를 목격하고 마음속으로 아버지가 자신이 가장 좋아하는 어머니를 그런 식으로 모욕하지 않기를 바란다.

“아무리 본인은 수행한다고 하지만 헛고생으로 끝나지 않을까 하는 우려 섞인 생각이 막연하게나마 들었다. 사랑하는 분의 환영을 부여안고 밤낮으로 괴로워하는 아버지가 딱하고 가엾게 여겨지지 않은 건 아니지만, 흔한 말로 그렇게 아름답게만 보였던 어머니 모습이라면, 그냥 귀하게 간직하려 애쓸 것이지, 더러운 길바닥 시체까지 끌어들여서 썩어 문드러진 추악한 모습으로 생각하려 함에는, 무언지 욱하고 노여움 같은 반항심까지 끓어올랐다.”- 같은 책 309쪽

구니쓰네는 결국 성공했을까? 사랑하는 마음을 혐오로 바꾸어 결국 거기서 빠져나와 부처님의 구원을 얻었을까? 그저 아들 시게모토가 본 것에 따르면 얼마 후 그는 방 안에만 틀어박혀 그리운 마음을 읊은 시를 다시 외기 시작했다고 했다. 오히려 나는 그런 구니쓰네가 반가웠다. 인간다웠기 때문이다. 집착하고 숭배하고 경멸하고 질투하고 그리워하며 혐오하고 끝내 다시 사랑하는 것이, 인간답기 때문이다.

|

오가진 책 만드는 사람. 넓고 얕은 취향의 소유자. |