[미디어스=이상훈 칼럼] 2022.11월 챗-GPT가 출시된 이래 AI 분야는 미국의 테크 기업들에 의해 주도되어 왔으나, 2024.11월 중국 토종 AI인 딥시크의 출현과 함께 중국이 급부상하여 미국을 맹추격하고 있다. 우리나라의 경쟁력은 어느 정도일까? 스탠포드대 인간중심 인공지능연구소(Standford Institute for Human Centered Artificial Intelligence)에 따르면 2023년 현재 미국에는 주목할 만한 AI 모델이 61개, 중국에는 15개가 있는 반면, 우리나라에는 1개에 불과한 것으로 나타났다. 여기서 근본적인 질문을 제기하고자 한다.

우리가 통상적으로 사용하는 AI 모델의 핵심은 언어다. 즉 언어로 묻고 지시하면 언어 데이터에 기반하여 언어로 답할 수 있어야 한다는 것이다. 이를 언어 기반의 생성형 거대모델(Large Language Model, LLM)이라고 한다. 그런데 언어 기반의 모델은 제조업 등 산업분야에 활용되기에는 미흡하다. 산업분야에서 필요로 하는 공정관리, 품질관리, 예지보전 등을 위해서는 언어기반의 모델과는 상이한 모델이 필요한 것이다.

그런데, 이 분야에는 아직 AI 강자가 없다. 더구나 이 분야는 우리나라가 잘할 수 있는 경쟁력 있는 분야이다. 다양한 양질의 데이터도 구할 수 있다. 그렇다면 제조업 등 산업에 특화된 AI 모델 즉 산업용 파운데이션 모델1)의 개발이야말로 우리나라가 선점해야 할 시장이 아닌가 싶다.

제조업 등에 특화된 산업용 파운데이션 모델의 필요성을 정리하자면 다음과 같다.

첫 번째, 모델 구축에 있어 고려될 사항 중 가장 핵심은 데이터이다. 점점 고도화되는 제조공정을 통해 시계열 데이터, 영상 데이터, 센서 데이터 등 다양한 유형의 데이터가 생성되지만, 이들 데이터간의 상호 연관성에도 불구하고 기존의 단일 모달분석으로는 물리적 연관성의 파악 및 이에 따른 심도 깊은 고장원인 분석과 품질의 예측이 불가능한 상황이다.

둘째, 로봇 등 자동화 공정이 확대됨에 따라 시스템 관리의 복잡성이 증가하고 있어 통합적 모니터링과 제어를 필요로 하고 있다. 예컨대 자동화 설비의 고장은 막대한 생산의 손실을 초래하므로 정밀한 예측 및 유지보수 시스템이 필수적이며 문제 발생시 인간의 대응속도롤 넘어서는 실시간 분석 및 의사결정이 요구된다.

셋째, 기존의 언어 기반의 파운데이션 모델은 비산업용으로 산업현장의 공정 데이터(시계열), 품질 데이터(영상)의 분석에 부적합하며, 제조업의 물리적 원리나 공정 특성에 대한 도메인 지식의 내재화가 부족하다.

넷째, 고령화 및 저출산으로 제조업의 숙련 인력이 감소하고 있어 전문 지식과 경험의 손실이 초래되고 있으므로 베테랑 작업자들의 암묵적 지식을 AI 시스템에 내재화하여 지식 손실을 방지하고 신규 인력의 학습 곡선을 단축할 필요가 있다.

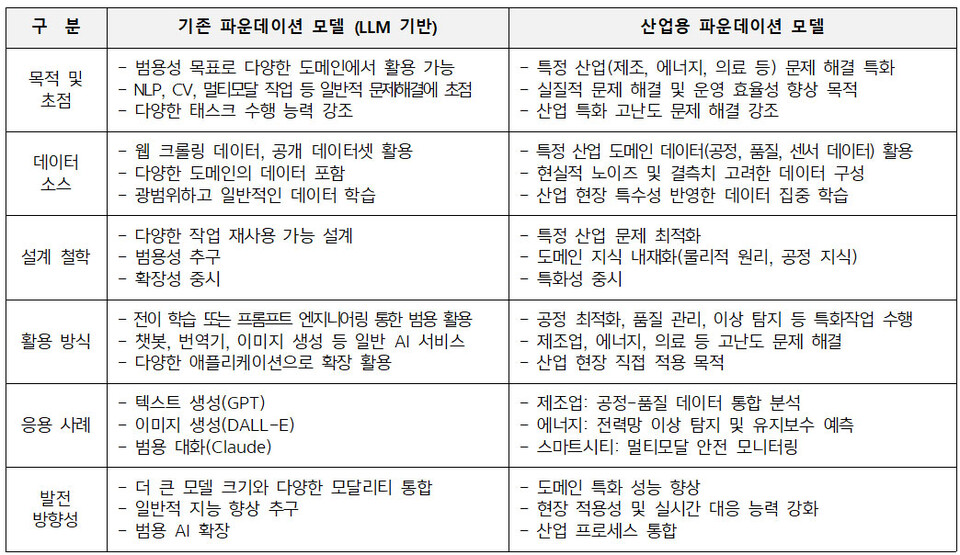

기존의 파운데이션 모델이 범용성을 목표로 다양한 도메인에서 활용이 가능하다면 산업용 파운데이션 모델은 제조, 에너지, 의료 등 특정 산업의 문제 해결에 특화되어 실질적 문제의 해결 및 운영 효율성의 향상을 목적으로 한다. 공개된 데이터셋을 활용하고 광범위하고 일반적인 데이터를 학습하는 기존 모델과 달리 산업용 파운데이션 모델은 특정 산업의 도메인 데이터를 활용하고 산업 현장의 특수성을 반영한 데이터를 집중적으로 학습한다.

산업용 파운데이션 모델이 가져올 효과는 매우 다양할 것이다. 우선, 제조업 혁신의 가속화, 산업 구조 고도화 등을 통해 산업 경쟁력을 강화하고 수출 경쟁력의 제고를 기대할 수 있다. 사회경제적 측면에서는, 중소기업의 디지털 격차 해소, 신산업 창출 및 일자리 확대, 산업안전 및 근로환경 개선 등의 효과를 거둘 수 있을 것이다. AI 기반의 생산 최적화로 지속가능한 생산체계를 구축하고 환경친화적 생산방식의 확산 및 순환경제의 촉진 등을 통해 탄소중립에 기여하는 등 국가의 지속가능성을 제고할 것이다.

무엇보다도 독자적 AI 기술 개발로 AI 주권을 확보할 수 있을 것이며, 산학연 협력을 적극 유도하여 실용적 연구 생태계 조성 및 국가 연구개발사업의 효율성을 증대시킬 것이다. 또한 세대간 기술격차를 해소하고 지역 특화 산업의 스마트화를 지원하여 지역경제 활성화 등 국토의 균형발전을 촉진하고 국가 위기 상황에서 산업 복원력의 강화, 실시간 모니터링 및 예측 등을 통해 국가의 위기관리 능력을 제고할 것으로 기대된다.

기존의 파운데이션 모델 즉 거대언어모델(LLM)의 개발도 필요하지만, 우리가 강점을 갖고 있는 산업분야에 특화된 파운데이션 모델을 개발하는 것도 필요하다. 산업용 파운데이션 AI 분야의 퍼스트무버로서 글로벌 시장을 선도하겠다는 전략이 필요한 것이다. 이를 위하여 강력한 산학연 파트너쉽, 혁신 지향적인 문화 및 무엇보다도 연구개발에 대한 정부와 민간의 적극적인 투자2)가 시급하다고 할 것이다.

1) 파운데이션 모델 : 대규모 데이터에서 학습된 범용적인 인공지능(AI) 모델로, 다양한 작업(task)에 적응할 수 있도록 설계된 모델을 의미

2) 2023년 국가별 AI 투자규모는 미국이 67.9 B$로 1위, 중국은 15.1 B$로 2위이며 우리나라는 2.1 B$로 7위에 불과, OECD and World Bank

☞ 네이버 뉴스스탠드에서 ‘미디어스’를 만나보세요~ 구독하기 클릭!