[미디어스=고성욱 기자] 국민 과반이 챗GPT가 ‘지식노동자의 직업적 위기를 불러올 것’이라고 생각하는 것으로 조사됐다.

한국언론진흥재단은 12일 <챗GPT 이용 경험 및 인식 조사> 보고서를 발표했다. 챗GPT는 출시 두 달 만에 활성 사용자가 2억 명을 돌파하는 등 전 세계적으로 인기를 끌고 있다. 지난 2월 선보인 유료 버전 ‘챗GPT 플러스’는 출시 사흘 만에 사용자 100만 명을 넘겼다. 구글, 마이크로소프트 등을 비롯한 글로벌 IT 기업도 생성형 AI 개발에 박차를 가하고 있다.

![오픈AI의 인공지능 챗봇 '챗GPT' [AFP 연합뉴스 자료사진]](https://cdn.mediaus.co.kr/news/photo/202304/304540_205551_3831.jpg)

국내에서도 챗GPT 열풍이 불고 있다. 일부 대학에서는 시험에서 챗GPT 사용을 허용하고 있으며 지자체들은 활용 방안을 검토하고 있다. 네이버와 카카오도 각각 ‘서치GPT’, ‘코GPT’ 등 한국형 생성형 AI 서비스를 도입하겠다고 밝혔다.

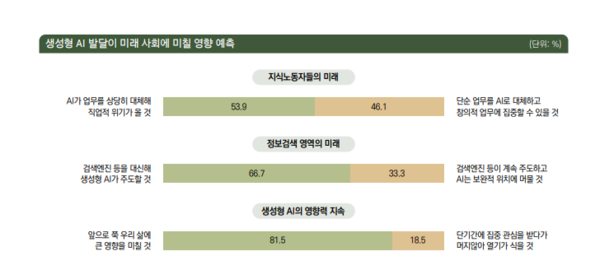

언론재단 미디어연구센터가 성인(20~50대) 1000명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시한 결과 응답자의 53.9%는 챗GPT와 같은 생성형 AI로 인해 ‘지식노동자들의 직업적 위기가 올 것’이라고 답했다. ‘단순 업무를 AI로 대체하고 창의적 업무에 집중할 수 있을 것’이라는 응답률은 46.1%다.

챗GPT와 같은 생성형 AI가 ‘향후 정보검색 영역을 주도할 것’이라는 응답률은 66.7%로 구글과 같은 ‘검색 엔진이 계속 주도할 것’이라는 응답(33.3%)에 비해 2배가량 높았다. 응답자의 81.5%는 ‘생성형 AI가 지속적으로 큰 영향력을 발휘할 것’이라고 답했다. ‘열기가 곧 식을 것’이라는 응답률은 18.5%에 불과했다.

응답자의 32.8%는 ‘챗GPT를 이용해 봤다’고 답했다. 이들 중 유료 버전인 ‘챗GPT 플러스’를 경험해봤다는 응답률은 5.0%다. 챗GPT를 이용해보지 않았다는 672명 중 챗GPT의 ‘존재 자체를 모른다’고 답한 비율은 39.8%다.

챗GPT 경험자를 대상으로 이용 계기를 물은 결과 43.6%는 ‘언론보도를 통해 접했다’고 답했다. ‘주변인의 추천’ 22.9%, ‘테크 관련 전문지’ 15.9%, ‘평소 AI 기술에 관심이 많았다’ 12.2% 순이다. 챗GPT 이용경험자의 67.7%는 ‘한국어로 질문했다’고 답했으며, ‘영어’ 17.1%, ‘한국어를 영어로 번역’ 14.6% 등이다.

어느 용도로 챗GPT를 사용하냐는 질문에 55.5%는 ‘재미나 호기심을 충족하기 위해서’라고 답했다. ‘취미·관심사·여가 등에 관한 정보탐색’ 51.5%, ‘업무’ 39.3%, ‘학습 및 자기개발’ 39.3% 등이 뒤를 이었다. 챗GPT의 활용 분야를 묻는 질문에 응답자의 90.5%는 ‘자료수집, 검색’에서 활용도가 높을 것이라고 답했다. ‘데이터 생성·처리’ 88.5%, ‘번역·녹취·자료정리’ 88.1%, ‘글쓰기’ 84.5%, ‘코딩·프로그래밍’ 81.8% 등이다.

챗GPT에 대한 평가는 ‘사용이 편리하다’ 89.6%, ‘답변 내용이 유용하다’ 87.2%, ‘다른 사람에게 추천할 만하다’ 85.7%, ‘답변 내용이 흥미롭다’ 82.9%, ‘답변 내용이 믿을 만하다’ 65.5% 순이다. 응답자의 55.2%는 챗GPT를 통해 허위정보를 경험했다고 답했다. 이 중 ‘자주있음’은 11.0%, ‘가끔있음’은 44.2%다. 편향적 답변을 접했다는 응답률은 44.2%다.

언론재단은 “절반 내외의 응답자들이 편향적인 내용, 혹은 틀린 내용을 챗GPT의 답변을 통해 접한 경험은 챗GPT에 대한 평가에서 ‘답변 내용이 믿을 만하다’ 항목이 유독 상대적으로 낮은 동의 비율을 보인 주요 이유일 것으로 추정된다”고 밝혔다.

챗GPT와 같은 생성형 AI의 문제점을 물은 결과 ‘챗GPT가 쓴 글을 학교과제, 자기소개서 등으로 제출하는 부정행위’가 90.1%로 가장 높았다. ‘AI가 저작물을 활용해 답변을 만들어냄으로써 발생하는 저작권 침해’ 88.7%, ‘AI가 잘못된 정보를 담은 답변을 내놓음으로써 발생하는 허위정보 확산’ 88.6%가 뒤를 이었다.

응답자의 93.7% 챗GPT 문제 해결방안으로 ‘허위정보를 줄이는 기술적 보완’(93.7%)을 꼽았다. ‘AI 사용 관련 윤리교육’ 93.5%, ‘부정행위 적발 시 처벌 강회’ 93.4%, ‘AI 작성 글 탐지 기술 개발’ 91.4%, ‘AI 답변 펙트체크 전문 기관·플랫폼 구축’ 89.9%, ‘질문 능력 훈련’ 88.3%, ‘창의적 사고 및 글쓰기 교육’ 87.9% 등이다.

☞ 네이버 뉴스스탠드에서 ‘미디어스’를 만나보세요~ 구독하기 클릭!