목차

세계 주요국의 5G SA 현황

5G와 4G LTE는 뭐가 다른가

같은 5G에서 SA는 뭐고 NSA는 뭔가? 통신 보안은?

2026년 5G SA 전면 구축을 추진한다는 정부와 통신사

통신사들이 제 발로 5G SA로 갈 수 없는 이유

AI 3대 강국은 왜 실패할 수밖에 없는가

이재명 정부에 대한 정책 제언

[미디어스=김협 칼럼] 새 정부가 성공적으로 국정을 이끌어야 한다는 점에는 이견이 없다. 그러나 최근 국정기획위원회 발표를 보며, 과거 정부마다 반복되었던 5년 단임제의 구조적 한계가 또다시 드러나는 것은 아닌지 우려된다. 임기 초반 2~3년이 지나면 레임덕에 빠져 아무 것도 결정하지 못하고, 결국 아무도 결과에 책임지지 않은 채 시간이 흘러가 버리는 고질적 한계 말이다.

5G 무선통신은 경부고속도로와 전국 광케이블망에 이어 ‘4차 산업혁명 기반 신산업’의 핵심 인프라다. ITU(국제전기통신연합)는 5G 성능 요건(IMT-2020)을, 3GPP(3rd Generation Partnership Project, 이동통신 표준을 제정하는 사실 표준화 기구)는 이를 구현할 5G 코어망과 무선접속망(NR) 표준을 제시했다. 특히 5G 코어망은 장비 중심이 아닌 클라우드 네이티브 기반으로, 기지국의 개방형 구조(O-RAN) 역시 산업 연합체를 통해 추진되며 운영 효율화와 비용 절감 방안이 제시되고 있다.

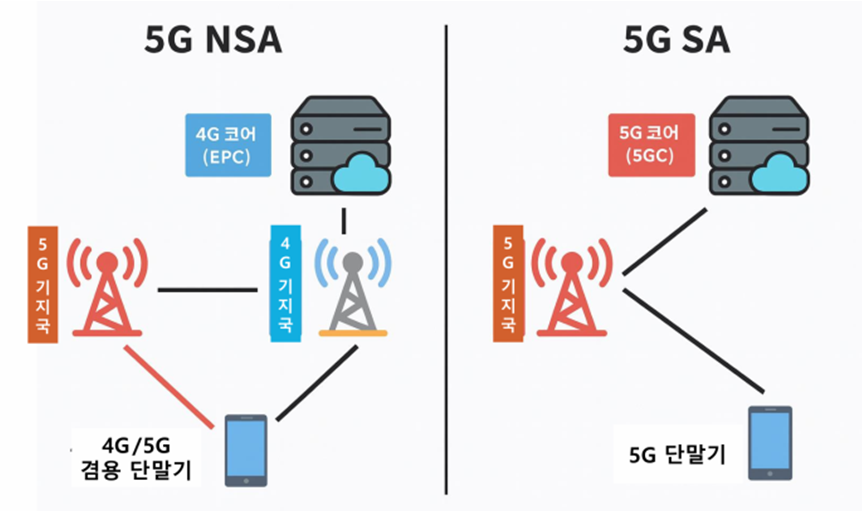

5G는 SA(Standalone)와 NSA(Non-Standalone) 두 가지 방식이 있다. SA가 완성판이고 NSA는 과도기적 단계다. 한국은 2019년 4월 세계 최초로 NSA를 상용화했지만 아직 SA로 전환하지 못했다. 이는 필름에서 디지털카메라로 넘어가던 변화와 유사하다. 같은 ‘사진’이라도 구현 기술이 달랐듯, NSA와 SA는 기술적 기반·기능·운영비용에서 본질적으로 다르며 결국 SA 전환이 필수적이다.

그러나 기존 이동통신사가 스스로 SA 전환을 추진하기는 쉽지 않다. 인력 재배치와 조직 개편, 기존 투자 회수 부담, 장비 중심 생태계 재편이라는 장벽이 존재하기 때문이다. 민간기업으로서의 경영 자율성은 존중되어야 하지만, 공공재인 주파수를 사용하는 만큼 5G SA를 안정적으로 제공할 사회적 책무도 져야 한다.

5G SA 도입 여부는 국민 통신비, 국가 첨단산업 경쟁력, 나아가 국방기술 발전과도 직결된다. 그래서 미국·중국·일본·독일 등 주요국은 주파수 개방, 신규 사업자 출범, 네트워크 공유 등 다양한 방식으로 시장에 적극 개입해 왔다.

한국은 현재 경쟁국 대비 3~4년 이상 늦다. 그 결과 자율주행차·로봇·드론·스마트시티·원격의료 등 핵심 산업 인프라 제공이 제약을 받고 있으며, NSA망 유지로 인한 이중 투자와 운영비 부담은 결국 국민 통신비 상승으로 이어지고 있다.

다행히 한국에는 700MHz 광대역 주파수와 한국전력이 보유한 전국 광케이블망이라는 전략 자원이 있다. 이를 활용하면 단기간에 전국 규모의 5G SA 서비스를 제공할 수 있다.

따라서 정부는 이러한 자원을 활용해 5G SA 전국망을 전략적 국가 인프라로 구축해야 한다. 만약 직접 구축이 어렵다면, 동일 자원을 기반으로 제4 이동통신사 출범을 검토해 SA 상용화를 앞당기고 기존 이통사의 전환을 촉진함으로써 ‘4차 산업혁명 기반 신산업’의 국가 경쟁력을 확보해야 한다.

세계 주요국의 5G SA 현황

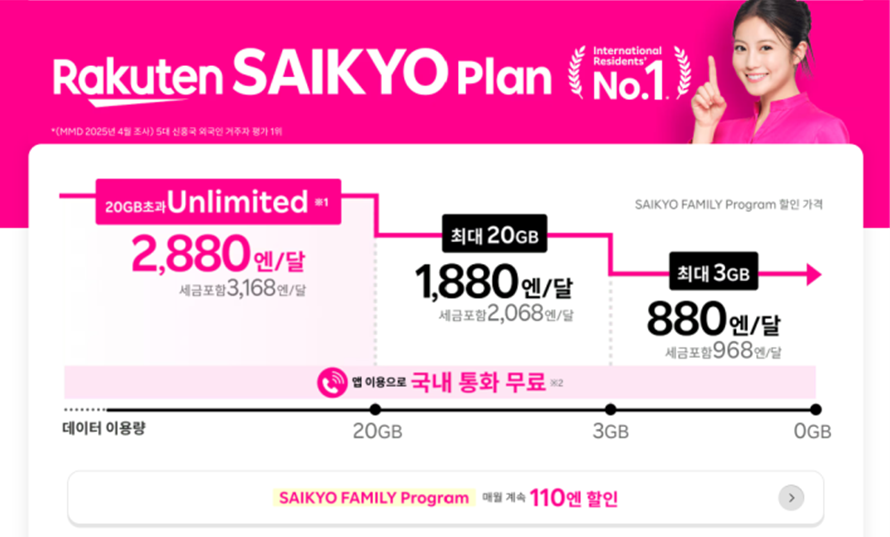

일본 = ‘라쿠텐 모바일’을 검색해 보라. 일본의 제4 이동통신사인 라쿠텐 모바일은 한국에서 10만 원 이상인 ‘속도 저하 없는 무제한 데이터’ 요금제를 월 2,880엔(부가세 포함 환산 시 2만 원대 후반)에 제공한다.

필자는 2018년, 일본·중국·미국·독일 등 경쟁국들이 5G SA 전환을 위해 제4이통을 출범시키는 흐름을 공유하며, 한국이 누구보다 먼저 5G SA 전문 통신사를 서둘러 출범해야 한다고 주장했다. 2020년 9월 라쿠텐이 5G NSA 상용 서비스를 개시하며 SA의 단계적 도입을 발표했을 때에도 “우리가 먼저 5G SA를 준비해야 한다”고 외쳤다. 당시 다수 ‘전문가’들은 “그 요금제로는 망한다”고 반박했지만, 라쿠텐은 2024년 12월에 가입자 830만명에 모바일 부문 월간 영업이익(EBITDA) 흑자로 전환됐고, 현재는 “가입자 900만 명(점유율 약 4%)”을 확보했다.

더 중요한 변화는 라쿠텐의 등장으로 기존 통신 3사가 요금을 내릴 수밖에 없었고, SA 전환을 서두르기 시작했다는 점이다. 필자는 이를 일본 정부의 보기 드문 정책적 성공으로 본다.

중국 = 2020년 5G를 국가 전략산업으로 지정했고, MIIT(공업정보화부)는 “5G의 진정한 가치는 SA에서 나온다”고 못 박았다. 같은 해 “전국 규모 5G SA 상용화”를 선언하고, 전국 광케이블망을 보유한 “중국광전(CBN)“에 “700MHz 주파수”를 5G 전용으로 할당했고, 2020년부터SA 중심 정책을 채택, CBN/차이나모바일의 700MHz 공동망으로 2021년 이후 SA 확산을 가속했다. 이 조치는 기존 통신사들의 SA 전환을 촉발했고, 중국은 이를 바탕으로 자율주행·로봇·드론·스마트시티·스마트농장·원격의료 등 Physical AI 산업이 발전하여 한국과의 격차를 벌리며 빠른 속도로 확산되고 있다.

“5G의 진정한 가치는 SA에서 나온다”는 점을 일찍이 정책적으로 못 박고, 이를 실행하기 위해 700MHz 주파수를 전국 광케이블망을 보유한 CBN(중국광전)에 과감히 할당한 중국 정부의 결단은 불과 몇 년 만에 양국 간 큰 격차를 만들어냈다. 안타까운 것은 한국 정부가 여전히 이동통신사들의 자율적 판단에만 기대고 있어, 정책 방향에 의문을 품지 않을 수 없다는 점이다.

미국 = 2018년 트럼프 행정부는 FCC(연방통신위원회) 주관으로 주파수 개방을 추진했지만, SA 전환이 민간 3사의 자율에 맡겨져 진행 속도가 더뎠다. 이에 2019년 7월 법무부와 FCC는 Dish를 제4이통사로 지정해 경쟁을 촉진하며 기존 통신사의 5G SA로의 전환을 자극하였다. 2020년 8월, T-모바일이 세계 최초의 전국망 5G SA 상용화를 발표하며 네트워크 슬라이싱·VoNR 서비스를 확대했고, 버라이즌·AT&T는 점진적인 SA 전환에 착수했다. 같은 시기 미 국방부는 ‘5G-to-Next G’ 프로젝트로 5G SA의 초저지연·보안 역량을 중시하며 SA 실증을 확대했다.

특히, AWS·MS Azure·Google Cloud와 같은 클라우드 3사는 5G SA의 클라우드 네이티브 코어, MEC(모바일 엣지 컴퓨팅), 네트워크 가상화를 지원하며 민간 5G SA 혁신의 핵심 축으로 부상했다. 현재 미국의 5G SA는 T-모바일·DISH가 상용화를 선도하고, 버라이즌·AT&T가 전환 중이며, 동시에 클라우드 3사가 전세계의 5G SA 인프라와 서비스 생태계를 연결하는 주도적 역할을 수행하고 있다.

5G와 4G LTE는 무엇이 다른가

4G, 5G에서의 ‘G’: 세대(Generation): ITU가 정의하는 통신 기술의 진화 단계

와이파이 2.4G/5G 에서의 ‘G’: 기가 헤르츠(Giga Hertz), 자연에 수없이 존재하는 전자파(주파수)들의 진동 횟수를 의미(예: 5GHz = 초당 50억 번 진동하는 주파수).

Gbps에서의 ‘G’: 기가 비피에스. 전송 속도. 초당 데이터 전송 비트 수(bits per second), Gbps는 1초에 10억 비트를 전송하는 속도.

4G, 5G 등 통신 세대의 표준은 누가 정하나?

ITU: 시대별 기술 발전에 맞춰, 차세대 통신망이 이를 구현·지원하기 위한 최소 성능 요구사항을 규정해 전 산업계의 기술적 혼란을 줄이고 글로벌 호환성을 보장한다.

3GPP: ITU의 최소 성능 요구사항을 충족하기 위한 세부 기술 규격(예: 3G 세대에 WCDMA 방식, 4G 세대에 LTE 방식 등)을 만든다.

ITU는 5G를 어떻게 정의했나?

3G 때에는 모바일 인터넷·영상통화 기술이 나타나 이 기술의 구현을 위해 통신망이 최소 수 Mbps급 전송 속도를 지원해야 했다. 마찬가지로 5G 때에는 자율주행·드론·로봇·IoT·AI 등 새로운 서비스의 상용화를 가능케 하는 필수 조건을 표준으로 제시했다. ITU는 2017년 8개의 최소 요구 사항을 제안했고, 2019년에는 13개 요구사항으로 확정했는데 핵심은 다음과 같다.

저지연: 1ms 이하 – 생명·안전과 직결된 즉시성 보장. 운전자 없는 자율주행차가 전방에 사람을 발견하고 통신을 통해 지시받아 급제동할 때 시간이 오래 걸리면 인사 사고 발생.

최고 전송속도: 하향 20Gbps / 상향 10Gbps – 원격에서 양방향으로 고화질 영상을 주고받으며 수술, 게임 등을 할 때 상하향의 양방향 전송속도가 느리면 가능하지 않음.

연결 밀도: 1㎢당 100만개 단말 – 스마트시티가 구현되려면, 시내 주차면, 가로등, 나무에 수백만개의 사물인터넷 센서가 설치되고, 통신망에 연결돼야 하는데, 4G로는 수용이 안됨.

네트워크 슬라이싱: 서비스별 맞춤형 네트워크 제공 - 자율주행차는 저지연이 중요, 스마트팜은 대량 단말 수용이 중요하므로 각 서비스에 필요한 것을 맞춤식으로 제공하여 통신망의 자원을 최적으로 사용함으로써, 사용자의 편의성을 증대하고 비용을 최소화함.

정리: 5G는 첨단 기술 상용화를 위해 통신망이 반드시 제공해야 할 ‘기본 조건’의 집합이다.

같은 5G에서 SA는 뭐고 NSA는 또 뭔가?

SA(스탠드얼론): ITU가 정의한 온전한 5G로, 5G 코어(머리) + 5G 기지국(팔다리)의 조합.

NSA(넌스탠드얼론): 완전한 5G 아닌 과도기 단계. 5G 기지국을 4G 기지국을 통해 4G 코어에 연결. 속도.용량(eMBB)은 제공하나 저지연.슬라이싱 등 고급기능은 SA에서 본격화됨.

우리나라가 2019년 4월에 세계 최초로 상용화한 5G는 NSA이고, 한국은 현재까지 SA로 전환하지 못하고 있는 상황이다.

5G SA의 규격

3GPP는 5G SA 아키텍처를 정의하면서 5G 코어(5GC)를 클라우드 네이티브 기반, 마이크로서비스(Microservices), 서비스 기반 아키텍처(SBA) 구조로 구현하도록 제시하였다.

클라우드 네이티브 = 네트워크 기능을 장비에서 분리해 소프트웨어로 구현하고, 가상화·컨테이너 기술을 활용해 클라우드 환경에서 운영한다. 이를 통해 장비 의존도를 낮추고, 확장성·민첩성·비용 효율성을 확보할 수 있다.

마이크로서비스(Microservices) = 네트워크 기능을 작은 단위로 분리해 필요한 부분만 신속히 수정·확장할 수 있다. DevSecOps·CI/CD·롤링 업데이트 방식을 적용하여 보안 패치, AI 기능 연동, 신규 서비스 도입을 쉽게 지원하고, 지속적인 업데이트를 통해 안정성과 보안성을 강화한다.

서비스 기반 아키텍처(SBA) = 네트워크 기능을 표준화된 API로 상호 연결하여, 5G·AI·보안·운영 기능 간을 모듈처럼 유연하게 결합·교체할 수 있다. 이를 통해 서비스 제공의 민첩성, 상호운용성, 혁신성이 크게 향상된다.

SA와 NSA의 보안기능

2025년 4월 발생한 SKT의 ‘가입자 데이터 유출’ 사고는 개인정보보호위원회가 과징금을 부과한 대표적인 보안 사건이다. 이는 현재 NSA 기반 네트워크 구조가 가진 한계를 보여주는 사례이며, SA로 전환하지 않는 한 유사한 사고가 반복될 가능성이 크다.

보안 측면에서 SA가 모든 해킹을 원천적으로 차단하는 것은 아니지만, NSA에 비해 확실한 우위를 갖는다. SA는 제어 평면(Control Plane)과 데이터 평면(User Plane)의 분리를 통해 트래픽의 격리와 가시성을 강화하고, 클라우드 네이티브 기반의 롤링 패치·DevSecOps 체계를 적용해 신속한 보안 대응이 가능하다. 반면 NSA는 LTE 코어망(EPC)에 의존하기 때문에, 구형 구조의 취약점을 그대로 안고 갈 수밖에 없다.

결국 SA로의 전환은 단순한 성능 향상이 아니라, 보안 아키텍처 자체의 진화라는 점에서 국가·산업·이용자 모두에게 필수적이다.

벤더 일체형(어플라이언스) 5G 코어

국내 일부 이동통신사는 서버 일체형(어플라이언스) 패키지 방식으로 5G 코어를 도입했다. 이 방식은 3GPP 표준 인터페이스를 따르기는 하지만, 완전한 클라우드 네이티브(CNF) 운영 모델과는 본질적으로 차이가 있다.

어플라이언스 방식에서는 네트워크 기능이 특정 벤더 장비·소프트웨어에 묶여 있어, 규모 확장이나 운영 자동화 측면에서 제약이 발생할 수 있다. 특히 네트워크 슬라이싱, 무중단 패치, DevSecOps 기반의 민첩한 서비스 롤아웃 등은 클라우드 네이티브 구조에 비해 구현이 제한적이다.

즉, 어플라이언스형 5G 코어는 과도기적 해법일 수 있으나, 장기적으로는 클라우드 네이티브(CNF) 구조로의 전환이 불가피하다.

* <AI 올인의 허상, 5G SA 없는 미래 2>가 이어집니다.

☞ 네이버 뉴스스탠드에서 ‘미디어스’를 만나보세요~ 구독하기 클릭!