[미디어스=윤광은 칼럼] 나는 공감이란 가치를 낭만적으로 보지는 않는다. 흔히들 창작물의 미덕 중 하나로 공감을 일으키는 효과를 꼽고는 하는데, 공감이라는 정서가 다른 종류의 정서보다 우월한 것은 아니다. 한때 사회적 열쇠말이 된 '공감 능력'은 일부러 걸러서 듣곤 했다. 다른 이유가 아니라, 다른 무엇에도 앞서는 인간성의 필요조건처럼 회자되곤 했기 때문이다.

가끔 그런 생각을 한다. 공감이란 감정 상태를 한 꺼풀 벗겨보면 그 속살의 육질은 안도감이 아닐까. 공감은 나와 그의 동질함을 확인하며 창출되는 감정이다. 누군가의 이야기를 들으며 위로를 얻는다면 그 실체는 그가 나보다 특별한 인간이 아니라는 데서 오는 불안감의 해소일지 모른다. 타인의 고통을 보며 공감한다면, 그와 엇비슷한 삶을 살지만 그만큼의 불행에 빠지지 않은 나의 행운이 베푸는 것일지 모른다. 재앙의 구렁텅이에 빠진 사람에겐 타인의 불행이 시야에 들어올 여력도 없다. 사람들은 공감 능력을 타인에 대한 연민과 동일시하곤 한다. 그건 누군가를 내려다보는 부감의 앵글을 통해 연출되는 감정이다.

하지만 알고 있을 것이다. 남보다 덜 불행한 사람이 꼭 공감을 베풀지는 않는다는 것을. 그건 내 일이 아니기 때문에, 나는 그런 문제를 겪고 있지 않기 때문에 알고 싶지 않다고 외면하는 사람도 많다. 공감이란 상태에 이르려면 눈에 보이지 않는 동질성을 상상해 내는 적극성과 이타성이 필요하다. 이런 이타성을 단순히 시혜심이라고 치부할 수는 없다. 공감 능력은 누구나 가지는 게 마땅한 인간성의 커트라인이 아니라 어떤 수준의 상상력이라고 생각한다. 공감 능력 있는 사람들이 우월하다는 게 아니라 그것을 갖추지 못했다고 별날 것은 없다는 뜻이다. 이렇게 본다면 공감이란 것이 생각보다 희소한 자원이란 걸 알 수 있다.

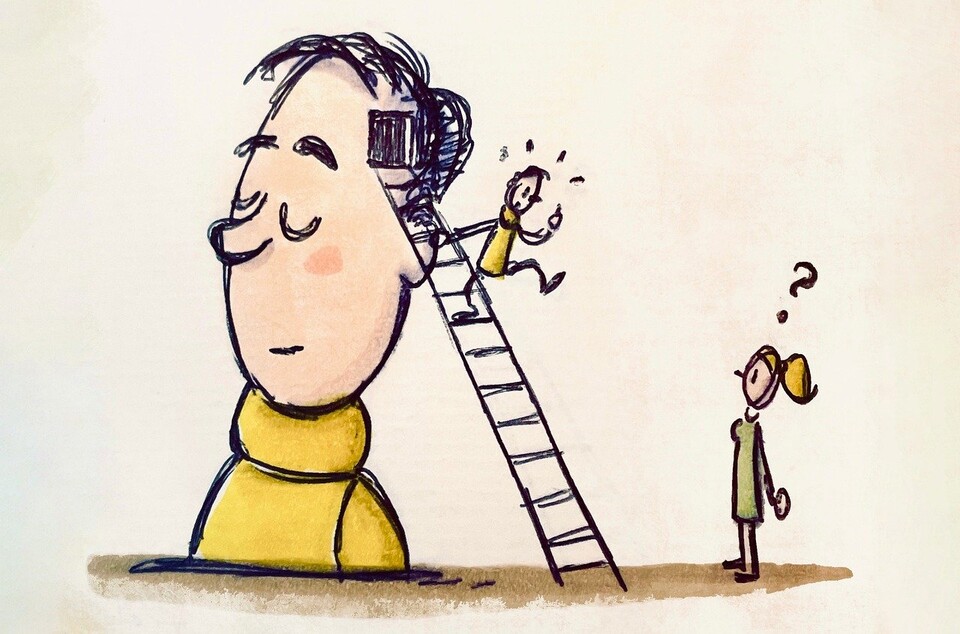

나의 개별성으로부터 그의 개별성으로 건너가는 일은 ‘사건’이다. 그것이 일상이 아니라 사건이기 때문에 평상심을 넘어선 감정 작용을 일으킨다. 타인의 삶에 무관심한 사람은 나와 그의 삶이 무엇이 같고 다른지 발견할 수 없다. 한국 사회가 공감 능력의 부재에 처했다면 저마다가 자신의 곤경에 빠진 채 타인을 향한 관심을 잃었다는 뜻일 수 있다.

공감의 실체가 안도감일지도 모른다고 말했지만, 설령 안도감이라 한들 어떤가. 사람들은 초조함과 피로감을 떠안고 살아간다. 세상이 요구하는 기준은 낮지 않다. 내가 그 기준에 미치지 못하는 게 아닐까라는 자기부정에서 자유로울 만큼 빼어난 사람은 드물다. 나의 삶만 버거운 것이 아니라는, 실은 나도 너만큼은 잘 해내고 있다는 안도감은 작은 사람들이 스스로를 긍정할 수 있도록 허락해 준다. 그런 위안은 삶에서 낙오되지 않고 한 발 더 내디딜 수 있는 정신적 에너지를 급유한다.

아니, 공감은 개인적 차원에서만 끝나지 않는다. 나도 이 기준이 버겁고 너도 버거우며 다른 이들 역시 마찬가지라면 문제는 내가 아니라 그 기준에 있는 게 아닐까. 우리가 스스로를 부정하도록 학대하는 기준을 바꿔야 하는 것이 아닐까. 양질의 공감은 나의 문제를 '우리'의 문제로 재인식하고 시선을 맞히도록 이끄는 공동체의 기반이 될 수 있다. 이 모든 개인적이고 사회적인 차원의 공감은 곧 발전과 성장을 돕는 영감이다. 이 아득한 세상에서 혼자가 아니며 누군가와 연결되어 있다는 이치를 깨닫게 하는 것이 공감이라면 폄하할 이유가 없을 것이다.

이제 사람들은 더 이상 남에게 공감하고 싶어 하지 않고 내가 공감받을 수 있다는 가능성을 믿지도 않는 것처럼 보인다. 이건 지난 시간 동안 공감 능력 같은 말들이 구체적으로 성찰되지 않은 채 막연한 미사여구처럼 뱉어진 세태의 반작용일 수도 있다. 그것은 왜, 무엇을 위해, 무엇에 공감해야 하는지 사회적으로 함께 충분히 상상하지 못했다는 뜻이다.

이런 상황을 수습하기 위해서라도 공감의 가치는 다시금 곱씹어볼 만하다. 개인의 삶을 과시하거나 동일자들의 자기 확신을 재생산하는 것을 넘어, 세상과 타인에게 시선을 둔 채 공통의 표정을 확인하는 경험들이 나누어져야 한다. 공감은 시혜적 관점과 낭만적 어휘를 넘어 사회적 연결을 회복하는 자원으로 모색되어야 한다.

☞ 네이버 뉴스스탠드에서 ‘미디어스’를 만나보세요~ 구독하기 클릭!