“미래부가 방송의 공공성, 공익성 개념을 재정의하고 있지 못하고 구체적인 정책방향도 논의되지 못하고 있는 상황이다. 특히 지역성 문제는 잊혀진 문제다. 그러나 미래부는 방송산업 발전 종합계획과 유료방송 정책을 제시하면서 항상 공익성과 로컬리즘을 고민했다. SK가 (말하는 글로벌 트렌드, 방송통신 융합, 규모의 경제가) 다 맞다고 할 수는 없다. (그 내용이) 피상적이다. 구체적으로 들여다봐야 한다. 도와 달라.” SK의 CJ헬로비전 인수합병에 대한 심사를 준비하는 미래창조과학부 이야기다.

지난 3일 미래부 주최로 서울 명동 은행회관 국제회의실에서 열린 전문가 토론회는 찬반양론이 팽팽했지만 규제기관이 관심을 가질 만한 이야기도 흘러 나왔다. 찬반의 이유는 제각각이었지만 “정부의 인허가 사업으로서 방송의 공적 의무를 강화하고, 방송통신산업의 발전을 동시에 만들기 위해 공공성의 개념을 재정의하고 이를 바탕으로 방송통신 정책의 방향을 바로 세워야 한다”는 데에는 이견이 없었다. 또 “공공성의 개념을 재정의하고 이에 따라 심사기준을 마련하고 시간이 오래 걸리더라도 심사숙고해야 한다”는 것이 전문가들의 일치된 견해다. 전문가들은 이번 인수합병 심사의 기준, 과정, 결과가 지금까지 정부가 추진한 방송통신 정책의 성격을 드러내거나, 향후 정책방향의 밑그림이 될 수 있다고 봤다.

일단 진단부터 해보자. 지금까지 미래부가 밝힌 정책기조와 이번 거래가 방송산업에 미칠 영향과 경쟁사업자들의 반발을 종합적으로 고려하면 이번 인수합병은 ‘조건부 승인’이 될 가능성이 크다. 미래창조과학부 방송통신위원회 문화체육관광부는 2013년 12월10일 방송산업발전 종합계획을 발표하면서 5대 전략과 19개 정책과제를 제시했는데 첫 번째 전략은 ‘방송산업 규제혁신’이고 첫 번째 정책과제는 ‘기술·경제적 규제완화’다. 플랫폼별로 다른 전송방식에 대한 규제를 완화해 플랫폼사업자들이 전송방식을 혼합사용하는 것을 허용하고, 방송사업 소유·겸영 제한을 완화하고 중장기적으로 수직적·수평적 결합 제한을 완화하겠다는 것이 핵심이다. 또 미래부는 유료방송 시장의 가입자 점유율 규제가 과도해 기업 투자를 억제하고 글로벌 경쟁에 불리하며 제도 개선을 시사했다.

종합계획 발표 이후 2년여 간 미래부와 방통위가 설계하고 지난해 11월 24일 국무회의를 통과해 현재 국회에 계류 중인 방송법 개정안(가칭 통합방송법) 또한 같은 취지다. 통합방송법은 ‘동일서비스 동일규제’라는 철학으로 방송법과 IPTV특별법을 한 데 묶어 플랫폼 간 규제를 일원화하고, 종합유선방송사업자(SO) 위성방송사업자(KT스카이라이프) 인터넷멀티미디어방송사업자(IPTV사업자)를 ‘유료방송사업자’로 규정하는 내용이다. 핵심은 ‘플랫폼 대형화’의 길을 터주는 것이다. 특수관계자를 포함한 특정 유료방송사업자의 시장점유율이 전체 유료방송의 3분의 1 이상을 초과하지 못하도록 하는 합산규제가 KT를 제외한 모든 사업자의 반대에도 ‘3년 일몰제’로 시행된 것도 이런 맥락에서 이해할 수 있다.

결국, 정부의 정책 방향을 고려하면 이번 인수합병 심사의 관건은 미래부와 방통위가 ‘어떤 조건을 붙이느냐’에 달렸다고 볼 수 있다. 그래서 ‘심사기준’이 중요하다. 김동원 전국언론노동조합 정책국장이 3일 전문가 토론회에서 제안했듯 미래부가 심사기준안을 공개하고 이에 대한 각계의 의견을 모아 심사기준을 정해야 한다. 그리고 그 기준은 ‘공공성’에 대한 논의와 함께 진행해야 한다. 인수합병 ‘찬성’ 김성철 고려대 미디어학부 교수, ‘반대’ 김동원 언론노조 정책국장도 “공공성을 재정의해야 한다”고 강조했다. 현재까지 전문가들이 강조하는 것들은 방송통신 융합 시대에 맞는 공공성, 전국사업자가 담보해야 할 지역성과 시청권, 노동권이다.

그러나 미래부 관계자가 지적한 대로 SK가 언론을 통해 내놓은 ‘약속’은 추상적이다. 5년 간 5조5천억원을 투자하고, 4만5천개의 일자리를 만들어내겠다는 것은 ‘선전전’일 뿐이다. SK텔레콤이 신세기통신을 인수하고 종합편성채널이 출범할 당시 사업자들과 정부가 제시한 각종 숫자들이 과장됐고 왜곡된 것처럼, 이번 SK의 투자계획을 믿지 못하는 이유는 분명하다. SK가 제시한 투자 규모, SK가 CJ E&M과 함께 천억원을 투입해 조성하겠다는 콘텐츠펀드 또한 획기적인 수준이 아니다. 특히 3천여명의 지역센터 간접고용 노동자들을 그대로 두겠다는 SK가 수만개 일자리를 만들어내겠다고 하는 것은 촌극에 가깝다. ‘이번 인수합병이 미디어생태계에 기여할 수 없고 독과점만 심화할 것’이라는 비판이 나오는 것도 이 때문이다.

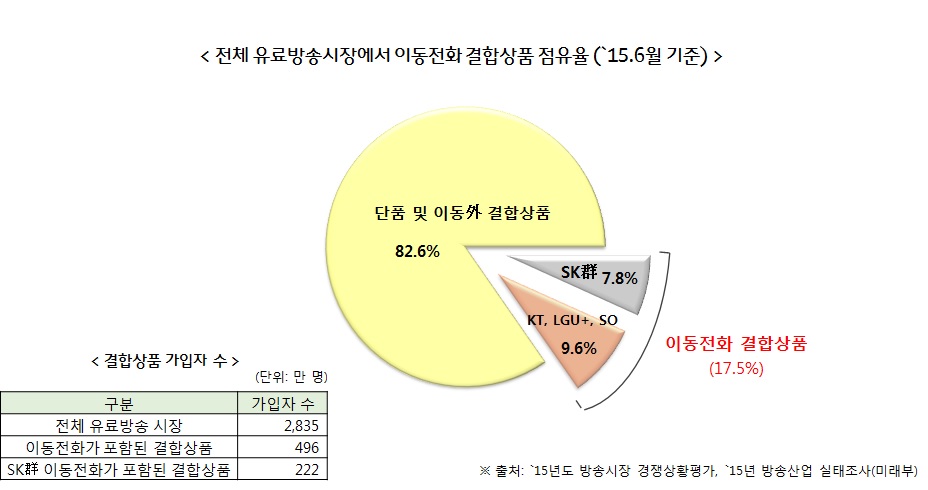

시장 상황은 이 같은 비판의 증거다. 유료방송 가입자는 이미 지난 포화 상태다. 2013년 6월 가입자수는 주민등록세대 대비 129%였다. 이동통신 시장에도 새로운 수요는 없다. SK가 “CJ 케이블 가입자에게 SK 이동통신 결합상품을 영업하겠다”고 밝힌 것은 거실TV 가입자를 기반으로 방송통신 결합상품의 중심인 이동전화 가입자를 유지·확대하겠다는 전략으로 볼 수 있다. 새로운 먹거리라고 할 수 있는 사물인터넷의 컨트롤타워도 ‘모바일’이다. 2015년 기준 유료방송가입자 전체 2835만명 중 496만명만이 방송 또는 인터넷을 이동전화와 결합하고 있는데 SK를 비롯한 이동통신사의 영업목표는 ‘2340만명에게 고가의 이동통신 서비스와 방송·초고속인터넷·사물인터넷을 결합해서 가입자를 잡아두는 것’이다.

SK의 주장대로 이번 인수합병 목적이 ‘방송통신 융합’과 ‘미디어산업 선도’에 있다면 공공성, 지역성, 시청권, 노동권을 매개로 한 공적 역할을 제시할 수 있어야 한다. 우선 ‘공적 재원을 더 많이 부담하고 콘텐츠사업자에 더 많은 수익을 배분하겠다’는 약속은 필수다. 지역성과 시청권을 매개로 공공성을 강화하는 방법도 있다. 인수합병이 될 경우, 유료방송 가입자의 60% 가량이 SK 또는 KT가 편성한 실시간채널·VOD 라인업에 노출되는데 SK는 지역채널과 공익채널을 우선 편성하고, 시청자들이 편성에 개입하고 제작에 참여할 수 있도록 하는 방안을 더 고민해야 한다. 방송통신업계의 고질적인 문제인 다단계 하도급 구조를 선도적으로 해결할 필요도 있다.

SK가 이 같은 계획을 먼저 제시하고, 정부가 이를 검증해야 하는 것이 찬반이 팽팽한 상황을 풀 수 있는 유일한 방법이다. SK가 방송통신 융합 시대의 가장 큰 사업자가 되겠다면, 또 이동통신 알뜰폰 IPTV 케이블 지역채널 선거방송을 다 가지려면 자신의 공적 역할과 방송통신의 공공성을 강화하는 방안을 제시할 수 있어야 한다. 그게 SK가 오해를 피하고 명분을 쌓는 길이다. 미래부와 방통위는 시민단체는 물론 경쟁사업자까지 불러모아 공익성 심사기준을 만들어야 한다. 가입자 시청자 노동자를 돈벌이 대상으로만 생각하지 않는다면 말이다.

관련기사

- “SK의 CJHV 인수 반대 60.6%” 기사가 사라졌다

- “독과점 심화” SK의 CJ헬로비전 인수합병 반대 60.6%

- “SK의 CJHV 인수합병 심사, 좋은 규제 도입할 마지막 시기”

- “SK에 케이블까지? 여론의 민주적 기능 훼손한다”

- 우리 동네 케이블 설치 기사, 기업에겐 '유령'이다

- SK, 케이블 가지려면 노동 지역 공공성 제고 계획 내놔야

- SK CJ헬로비전 인수, 노동자 시민사회 함께하는 투명한 심사 필요

- 케이블 위기는 방송통신 전체 문제…SK ‘아픈 구석’ 찔러야

- KT·LGU+ “SK에 편향된 발제” 미디어경영학회 심포지움 불참

- SK의 ‘케이블 디지털전환율 90%’ 포부가 무서운 이유

- “SK의 방송통신 독점, 방통위만 막을 수 있다”

- SKT 사장과 기자들의 황당무계한 질의응답

- 학계 보도자료 배포도 ‘취소’ 시킨 SK의 힘?

- “SK가 모든 것을 가지려는데 막을 수단이 없다”

- SK가 밝힌 미래에는 ‘방송’도 ‘노동’도 없다

- 본심 드러낸 SK, “CJ 가입자에 이동전화 영업한다”

- SK의 CJ헬로비전 인수에 “공공성 지키자”는 LGU+

- SK텔레콤의 CJ헬로비전 인수·합병, 사업자 간 이해만 중요한가

- SK의 CJ헬로비전 인수합병, 그들의 ‘아픈 구석’에 주목하라

- 선거방송 손에 쥔 SK, 최태원 사면 대가 ‘충성’ 할까

- SK텔레콤, ‘CJ헬로비전 인수’ 공식화