알뜰폰사업자는 이동통신사에게 돈을 주고 망을 빌린다. 최초 대규모 설비투자를 않고, 이통사에 비해 회사 덩치가 작기 때문에 요금도 낮출 수 있다. 이통사에 비해 6개월 또는 1년 이상 ‘트렌드’가 뒤처지지만 값싼 요금 덕에 485만명(2015년 3월 기준)이 알뜰폰을 쓰고 있다. 박근혜 정부 또한 알뜰폰을 활성화하면 가계통신비를 절감할 수 있다며 각종 혜택을 줬다.

그런데 이런 알뜰폰이 ‘적자투성이’다. 올해 시장점유율 10%를 돌파할 것으로 전망되지만 실상은 적자누적으로 위기 상태다. 새정치민주연합 최민희 의원(국회 미래창조과학방송통신위원회 소속) 의원실은 10일 보도자료를 내고 “알뜰폰 업계는 2011년 사업 개시 이후 현재까지 약 2500억원 이상의 적자를 기록하는 등 심각한 경영난에 허덕이고 있는 것으로 나타났다”고 전했다.

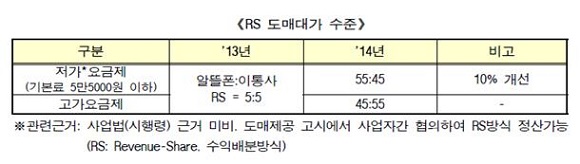

‘도매망가’ 탓이다. 최민희 의원이 미래창조과학부에서 받은 ‘LTE 수익배분 비율’과 ‘3G 도매대가 추이’ 자료를 보면, 2014년 들어 알뜰폰사업자와 이동통신사는 5만5천원 이상 고가요금제 수익배분을 45대 55로 이통사 몫이 더 많게 결정했다. 애초 고가와 저가 관계없이 5대 5였다. 저가요금제에서는 55대 45로 알뜰폰사업자 몫이 더 크게 바뀌었는데 LTE 이용자가 늘어나고 있는 점을 고려하면 이통사에 유리한 수익배분이 이루어지고 있는 셈이다.

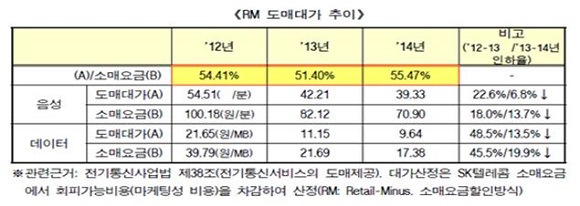

3G의 경우 이통사 몫은 더 커지고 있다. 3G는 소매요금에서 마케팅과 유통비용 등을 차감한 ‘리테일 마이너스’ 방식으로 도매대가를 산정하는데, 소매요금에서 도매대가가 차지하는 비중은 2012년 54.41%에서 2013년 51.40%로 떨어졌으나, 2014년 55.47%로 크게 늘었다. 최민희 의원실은 “2012년 이후 알뜰폰의 통신망 도매 대가는 꾸준히 하락하고 있지만 소비자 사용요금도 도매망가 하락률 이상으로 더 떨어져 결국 수익성을 더 악화되고 있다”고 설명했다.

결국 도매대가 산정방식이 바뀌어야 알뜰폰 사업자들이 안정적으로 ‘저가 요금제’를 유지할 수 있는 셈이다. 최민희 의원실은 “정부의 가계통신비 인하 정책이 알뜰폰 시장에도 여과 없이 적용하면서 2014년 기준으로 소매 요금에서 도매망 단가의 비중은 55.47%를 차지해 전년대비 약 4.07%나 상승했다”며 “가계통신비의 인하에 준하는 도매망 사용 가격도 유연성 있게 변경되어야 한다”고 촉구했다.

최민희 의원은 “현재 3G 망의 경우 시설 투자비가 거의 없는 상황에서 현재 전기통신사업법에서 명시되어 있는 도매 대가 산정방식인 RM을 계속해서 고집할 필요가 없다”며 “알뜰폰의 가장 큰 경쟁력은 가격인데, 소매 요금에서 차지하는 도매대가의 비중이 절반을 넘는 것은 현재의 산정 방식이 합리적이지 않아 알뜰폰 업계에 부담으로 이어지고 있다”고 말했다.

최민희 의원은 이어 “정부가 알뜰폰 시장을 10% 이상으로 끌어올리고 양질의 서비스를 제공하기 위해서는 더 이상 거대 통신사 눈치보기는 안 된다”고 지적하며 “망 중립화 실현 방안과 도매망가 산정에 대한 전기통신사업법 개정 등 실질적인 대안이 필요하다”고 강조했다.