[미디어스=강남규 칼럼] 매년 4월 28일은 세계 산재 사망 노동자 추모의 날이다. 산업재해로 사망한 노동자들을 추모하고 두 번 다시 이런 죽음이 없게 하자며 결의를 다지는 날이다. 산업재해를 다루는 한국산업안전공단은 매년 이맘때면 지난해의 산업재해 통계를 발표하고, 노동단체들은 이 날을 앞두고 도심 곳곳에서 산재 추방 캠페인을 벌인다. 올해 4월 28일도 예년처럼 산 자들은 죽은 자들을 기리고 산재 추방을 결의했다.

그런 추모와 결의가 무색하게도 올해의 4월 29일은 끔찍한 하루였다. 경기도 이천의 물류센터에서 화재가 발생해 38명의 노동자가 사망했다. 이들 중 29명이 일용직 노동자였으며 그중 3명은 외국인 노동자였다. 사고의 원인은 아직 조사 중이지만, 건축산업의 고질적 문제로 제기되어 온 우레탄폼 샌드위치패널이 피해를 키웠다고 지적된다. 2008년에도 비슷한 사고로 40명이 사망했지만, 바뀐 것은 없었다.

정세균 총리를 비롯한 정부 인사들과 김부겸 의원, 이재명 경기도지사 등 주요 정치인들이 이번 사고에 대한 입장을 발표하며 사망자들을 추모했다. 5월 1일 노동자의 날을 맞아 발표된 문재인 대통령의 메시지에는 사망한 노동자들과 그들의 가족들을 위로하는 말이 담겼다. 산재를 줄여 안전한 일터를 만들겠다는 다짐도 포함됐다. 주요 언론들의 보도도 잇따랐다. 사망자들의 사연을 안타까운 사연들을 취재한 기사들이 다수 나왔다. 화재현장 근처에는 합동분향소가 차려져 조문객들의 발길이 이어지고 있다.

그런데 이천 화재 사고를 전후로 언론에 보도된 것만 몇 건의 산재 사망 사고가 더 있었다. 4월 26일, 대구 하수도 공사 현장에서 76세의 노동자가 갑작스럽게 붕괴된 콘크리트벽에 깔려 사망했다. 4월 28일, 산재 추모의 날에도 예외는 없었다. 부산 오피스텔 신축 현장에서 62세의 노동자가 3.9m 높이에서 추락해 사망했다. 4월 30일, 노동자의 날을 하루 앞둔 날에도 김해에 위치한 폐유 저장탱크에서 화재가 발생해 39세의 노동자가 사망했다.

이 세 건의 산재 사망 사고로 세 사람이 사망했다. 하지만 이들에 대해 얘기하는 정치인은 없었고, 이들의 사연을 알리는 기자도 거의 없었다. 단신 스트레이트 기사로 몇 건 보도되었을 뿐이다. 이 온도 차이는 어디서 비롯된 걸까.

제주도에서 특성화고를 졸업하고 현장실습에 나섰다가 사망한 18세의 이민호 학생, 구의역에서 스크린도어를 고치다가 사망한 19세의 김 군, 태안화력발전소에서 컨베이어벨트에 끼어 사망한 24세의 김용균 씨는 정치인과 언론의 주목을 받았지만, 76세‧62세‧39세의 노동자들에게 관심 가지는 정치인과 언론은 없다. 현대중공업 노동자와 우체국 집배원의 연이은 죽음은 종종 이슈에 오르지만, 하수도 공사 현장‧오피스텔 신축 현장‧폐유 저장탱크에서의 죽음은 이슈가 되지 못한다.

이 온도 차이들은 정말로 어디서 비롯된 걸까. 여러 사람이 죽은 게 아니기 때문일까. 수도권이 아니기 때문일까. 과거 사건의 반복이 아니기 때문일까. 앞길이 창창한 청년이 아니기 때문일까. 규모 있는 사업장이 아니기 때문일까. 연이은 죽음이 아니기 때문일까. 무엇이 가장 중요한 이유인지를 판단하기는 쉽지 않지만, 산재로 인한 죽음조차 그 무게감이 동등하지 않다는 사실은 분명해 보인다. 정치인과 기자들은 ‘이야기가 되는 곳’을 선호하고, 대구‧부산‧김해는 ‘이야기’가 되지 못해서 그들의 주목을 받지 못한다.

산재를 추방해야 하는 것은 그렇게 죽은 사람들의 사연이 슬프고 안타까워서가 아니라, 어느 누구도 일을 하다가 죽어서는 안 되기 때문이다. 그러므로 산재의 완전한 근절은 정치인과 기자들이 대구‧부산‧김해의 ‘이야깃거리 없는’ 죽음들에 대해서조차 관심 가질 때라야 가능해진다. 이들의 죽음이 동등하게 조명될 때라야 매년 2천여 명이 사망하는 산업재해 전체를 관통하는 본질을 비출 수 있기 때문이다. 그것은 ‘안전보다 이윤’을 택하는 자본주의의 문제이며, 이 문제를 방치하거나 쉬쉬하는 정치의 문제다.

한 가지 더, 정치인과 기자들만 고민할 문제가 아니다. 왜 정치인과 기자들은 ‘이야기가 되는 곳’만 찾아가는가. 이는 물론 우리 대부분이 ‘이야기’가 있어야만 관심을 갖기 때문일 것이다. 매일 쏟아지는 뉴스의 홍수 속에 섞인 노동자들의 사망 소식을 너무 무심하게 넘겨 버려온 우리가, 오늘도 5~6명의 노동자가 집으로 돌아가지 못하는 비극적 일상을 만든 공범인 것은 아닌가.

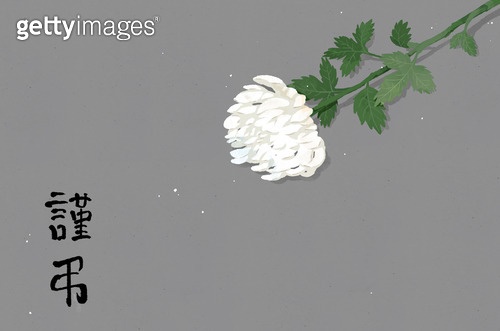

시인 김시종이 5‧18 광주 항쟁을 마주하고 쓴 <명복을 빌지 마라>라는 시에는 다음과 같은 구절이 있다. “날이 지나도 꽃만 놓여 있다면 애도는 이제 그저 꽃일 뿐이다.” 그렇다면 꽃조차 놓이지 않은 죽음은 무엇이란 말인가.