[미디어스=송창한 기자] 일부 기자들이 불법촬영물 유포, 성매매 업소 공유, 성폭력 피해자에 대한 2차 가해 등을 행한 이른바 '기자 단톡방' 사태는 '강간문화'를 방조해 온 언론에 의해 빚어진 예고된 참사였다는 비판이 나온다. 카카오톡 익명 기자 채팅방은 취재정보 공유를 명목으로 개설됐다.

이번 사태는 여성에 대한 성적 공격을 정당화하거나 불가피한 것으로 인식하는 '강간문화'를 방관해 온 언론 역사의 결과물로, 기자 개인의 일탈행위로 치부할 문제가 아닌 언론계 전체가 자성할 문제라는 지적이다. 또 이번 사태가 공중에 대한 공감이 결여된 언론의 모습과 비윤리적 행태를 고스란히 드러냈다는 점에서 한국언론의 신뢰도가 결정적 위기를 맞았다는 분석까지 나온다.

9일 서울 중구 환경재단 레이첼카슨홀에서는 한국여성커뮤니케이션학회, 한국여성민우회 주최로 '강간문화의 카르텔 : 언론의 젠더감수성과 저널리즘 윤리' 긴급 토론회가 열렸다. 발제를 맡은 최이숙 동아대 교수는 언론계에서 관행이라는 이름으로 용인돼 온 '강간문화 카르텔로의 참여'에서 '기자 단톡방' 사태의 뿌리를 찾을 수 있다고 분석했다.

최 교수는 "해방 이후 한국언론의 문화와 생산환경에 비춰볼 때, '터질 것이 터진 것'이라는 생각이 들었다"며 "오랫동안 한국의 언론, 특히 (남성)언론인은 한국사회 강간문화의 방조자 또는 공범자였다. 지난 수십 년간 언론계 내에서 취재 관행이라는 이름으로 용인해왔던 문화가 만들어낸 역사적 구성물"이라고 진단했다.

취재와 특종을 위해 기생집·룸싸롱을 출입하면서 여성에 대한 성적 착취를 방조한 역사, 여성의 몸을 품평의 대상으로 치부해 온 역사, 내부 젠더 문제에 침묵해 온 역사가 오늘날 '기자 단톡방' 사태로 나타난 것이라는 게 최 교수의 분석이다.

한 가지 달라진 것이 있다면 기술의 발전에 따라 오프라인상에서의 강간문화가 2010년대 들어 디지털 공간으로 이동했다는 점이다. 최 교수는 온라인 상에서의 강간문화는 기록이 남고, 빠른공유로 이어진다는 점에서 성폭력 피해자의 피해와 고통을 증폭시키는 한편 혐오범죄에 대해 가해자가 느끼는 수치심과 죄의식을 현격히 낮췄다고 설명했다.

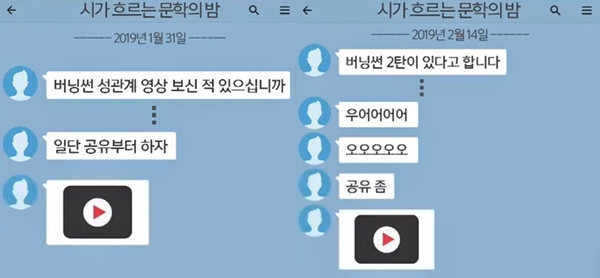

'버닝썬' 성관계 영상을 유포하며 농담을 주고받고, '김학의 사건' 영상 공유를 요청하고, 여성에 대한 성적 대상화를 일삼는 한편 성폭력 피해자에 대한 2차 가해와 미투운동에 대한 조롱까지 얽혀 있는 이번 사태에 대해 최 교수는 "온라인을 기반으로 확산되고 있는 우리사회의 혐오 문화에서 언론계도 자유롭지 못함을, 강간문화 카르텔의 한 구성원임을 보여주었다"고 말했다.

토론회 참석자들은 이번 사태가 단순히 젠더감수성 차원의 문제를 넘어 한국언론의 존재이유와 신뢰도에 대한 질문으로까지 이어질 수 있는 사안이라고 봤다. 보도목적을 이유로 일정 정도의 정보를 독점하는 기자가 관련 정보를 디지털 성범죄에 사용한 행태는 언론신뢰도 문제와 직결된다는 것이다.

이윤소 한국여성민우회 미디어본부 부소장은 "이 사건은 수많은 단톡방 디지털 성범죄의 연장선상에 있으면서 기자라는 직업의 특수성을 띈다"며 "기자는 보도에 필요한 정보를 독점한다. 이 정보가 디지털 성범죄에 사용됐다. 언론신뢰도와 직결되는 문제"라고 질타했다.

김경희 한림대 교수는 "이 문제를 다시 생각해보면 '과연 기자는 전문직인가'라는 문제와 직결된다"며 "전문직과 비전문직의 구분점은 바로 윤리의식이다. 이 문제는 한국언론의 문제로 기자와 언론사에 대한 국가사회적 지원, 언론의 필요성 등 한국언론에 대한 모든 문제제기가 이뤄질 수 있는 심각한 문제"라고 진단했다.

개선방향은 문제가 된 기자들의 엄중 처벌을 전제로 젠더감수성 고양을 위한 교육과 여성기자의 지위 향상 등으로 모아졌다. 특히 언론사 내 남성중심문화를 타파하기 위한 여성기자의 지위 향상에 대해 토론회 참석자들은 긍정적 효과를 확신했다.

오정훈 전국언론노조 위원장은 "교육을 강화하고 조직 내 논의가 이어져야 한다는 말은 참 좋은데 공자님 말씀에 불과하다"며 여성기자, 여성간부의 수가 증가하면 상당한 변화가 있을 것이라고 말했다.

오 위원장은 "언론사 데모그라피(인구통계)를 보면 항아리 모양으로 평균연령이 40대 초중반이다. 평균연령이 40대 중반이면 남녀 비율은 말할 필요도 없다"며 "이런 구조 안에서 남성편향적 문화가 자리잡고 있다는 것을 언론사 스스로 인정해야 한다"고 했다. 이어 그는 "기사 데스킹부터 성폭력 사건에 대한 양형 기준까지 언론사 내 여성임원이 있느냐 없느냐에 따라 차이가 있다는 말이 나온다"며 "여성간부들이 언론사에 필요하고, 그들의 노력이 많은 것을 바꾼다는 게 실증적으로 드러나는 중"이라고 강조했다.

김경희 교수는 여성기자의 수가 늘어나는 것이 언론사 내부 젠더 논의를 활성화하고, 여성 문제와 관련된 기사에 대해서도 영향을 미칠 것이라고 했다. 김 교수는 "젠더 관련 보도에서 여성기자들의 기사는 글도 사진도 다르다"며 "여성으로서 살아봤기 때문이다. 여성주의적 저널리즘 윤리는 그야말로 저널리즘 윤리"라고 강조했다.