<PD수첩>을 오랜만에 실시간으로 보는 일이 생겼다. 분명 달라지기는 했다. 남의 일처럼 아니 진짜 남의 일이었던 MBC의 몰락을 진단한 <PD수첩>의 결론은 ‘외면과 왜곡’이었다. 세월호 참사, 백남기 농민사건 그리고 촛불까지 진실은 외면하고 거짓을 부풀렸었다. MBC는 차마 언론이라고 말할 수 없는 수준이었다. 그것을 아는 것은 매우 중요한 일이다. 다시는 그러지 말아야 하기 때문이다. 그러나 그에 비해 반성은 상대적으로 적었다는 점은 아쉬웠다.

물론 7일에 최승호 사장의 선임이 결정된 것을 감안한다면 12일 방영된 <PD수첩>은 그보다 전에 제작이 되었을 것이고, 온전한 <PD수첩>의 내공을 발휘하기는 부족한 환경이었다는 사실을 모를 바는 아니다. 완전치 않더라도 하루라도 빨리 회복된 MBC의 모습을 보이고 싶다는 절실함도 알 수 있다.

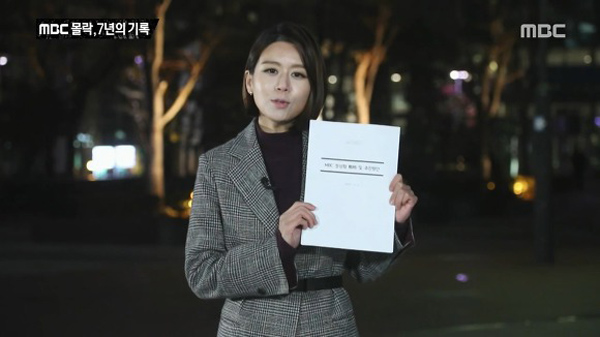

또한 다음 주부터 <뉴스데스크>의 앵커로 돌아온다는 손정은 아나운서를 만난 것도 반가웠다. 정말로 예전의 MBC로 돌아온 듯한 분위기는 충분했다. 그러나 손정은 아나운서가 말한 이날 <PD수첩>의 목적인 ‘반성과 성찰’은 미흡했다. 물론 <PD수첩>의 DNA답게 고발의, 비판의 인자는 과거의 모습에 손색이 없었고, 그런 고발로 돌아온 MBC 구성원들의 반면교사를 삼겠다는 행간의 의미도 없지는 않을 것이다.

<PD수첩>이 다룬 MBC의 7년은 참담했다. 김재철 전 사장으로 시작되어 최근 해임된 김장겸 전 사장으로 이어진 ‘MBC의 잔혹사’는 그러나 오래 기다려온 <PD수첩> 앞에 선 시청자들이 다시 듣고 싶은 이야기는 아니었다. 아직도 마봉춘을 기억하고, 그리워하는 시청자들이 <PD수첩>을 다시 보겠다고 티비를 켠 것은 아마도 반성을 듣고 싶었기 때문일 것이다.

스케이트장에서 또 MBC 아카데미에서 모멸을 참아야 했던 7년의 억울함과 분노를 참기는 정말 어려웠을 것이다. 그렇기 때문에 머리로는 반성을 절감하면서도 우선 7년간 하지 못한 말들이 앞섰을 수도 있다. 그러나 다 아는 이야기였다. ‘만나면 좋은 친구’였던 마봉춘을 만나고 싶지 않은, 버릴 수밖에 없었던 엠빙신으로 만든 주역들이 누군지 모르는 사실이 아니라는 것이다. 더러 몰랐던 몰락의 주역을 새롭게 알 수는 있었지만 돌아온 마봉춘, 새로운 마봉춘을 기대하는 시청자들에게 그들은 조금도 중요치 않다. 그보다는 그 권력에 내어준 7년의 반성이 더 필요했다는 것이다.

다시 <PD수첩>을 만든 사람들은 지난 7년간 말하지 못했던 것들, 자신들이 아니라 남들에 의해서 전해졌던 이야기들을 정말 하고 싶었을 것이다. 7년은 결코 짧지 않은 시간이다. 그 시간의 모멸과 좌절을 견딘 것만으로도 사실 그들은 칭찬받고 격려 받아 마땅하다.

얼마 전 화제가 되었던 이용마 기자의 소감을 떠올리게 된다.

12일 방영된 <PD수첩>에는 이용마 기자가 말한 그 촛불시민의 목소리가 적었다. 촛불시민의 목소리는 광장에서 MBC를 쫓아낸 그 일갈이었다. 그것은 누가 됐든 MBC의 새로운 시작은 처절한 반성 위에 가능하다는 의미다. 그렇지만 <PD수첩> 한 편을 보고 MBC 구성원들의 마음가짐을 단정하는 것은 아니다. 다만 MBC는 더 많이 반성하고, 진정으로 사과하는 자세로 시청자들과 만나야 한다는 사실을 굳이 또 말해주고 싶을 따름이다.

이제 겨우 시작인데 너무 매몰찬 것 아니냐는 불만은 갖지 않기 바란다. MBC에 대한 기대치가 없는 것보다는 백배 나은 것이다. 불과 일주일 전만 해도 MBC에 대해서 기대도, 불만도 없었던 것을 생각한다면, 마이크에 MBC 로고를 떼고서야 리포트를 할 수 있었던 그때를 생각한다면, 이런 정도의 요구치는 어쩌면 7년간 역할을 하지 못한 방송이 차마 누려서는 안 될 과분한 애정이라고 받아들여야 할 것이다. 나중에 가면 분명 더 잘하겠지만 그 기회를 얻기 위해서는 지금 정말 잘해야 한다.

| 매스 미디어랑 같이 보고 달리 말하기. 매일 물 한 바가지씩 마당에 붓는 마음으로 티비와 씨름하고 있다. ‘탁발의 티비 읽기’ http://artofdie.tistory.com. |