유시민 작가가 돌아왔다. 그의 날카롭고 단단했던 말의 칼과 방패가 돌아왔다. 31일 방송된 <썰전>은 그런 유시민을 확인하는 시간이었다. 그것도 문재인 정부에 불리할 수 있는 주제들에서 어설프게 물러서지 않고 단호하게 논리와 팩트로 맞서고 또 이기는 예전의 페이스를 회복했다. 그 때문인지 평소 유시민 작가를 곤란하게 만들었던 박형준 교수가 이번에는 유 작가의 논리에 자주 말려드는 형국이었다.

이날 박 교수가 가장 많이 한 말이 아마도 “과거는 잊고 한쪽으로 치우치지 말아야 한다”는 내용이었을 것이다. 또한 ‘이중잣대’도 준비해온 무기였음이 분명하다. 사실은 그런 것들이 스스로 과거 정권들의 치우쳤음을 자인한 셈인데, 사실상 논리적으로 이미 할 말을 포기한 것이지만 어쨌든 서로의 논쟁은 계속됐다.

그런 중에서도 가장 유시민다운 한 방을 날린 순간은 김명수 대법원장 후보자 지명과 관련해 박형준 교수가 “코드인사라고 볼만하다”고 나름 회심의 일격을 꺼냈을 때였다. 유시민은 마치 짜고나온 것처럼 자연스럽게 “코드인사 안 할 거면 정권을 왜 교체해요?”라고 받아쳤다. 박 교수는 유작가의 이런 식의 반격은 미처 생각지 못했던지 무척이나 당황해 하는 모습이 역력했다.

박 교수는 아마도 과거 참여정부 때의 아킬레스건이었던 ‘코드인사’라는 말만으로 움찔할 것이라 예상했을 것이다. 돌아보면 당시 언론이 또 얼마나 프레임 장난을 쳤는지 새삼 주먹이 불끈 쥐어진다. 당연한 것을 그렇지 않은 것으로 몰아간 참여정부 때의 ‘코드인사 프레임’이 유 작가의 무심한 듯한 말 한마디에 깨진 것이다.

물론 ‘코드인사’에 대한 반격이 유 작가의 최초 반응인 것은 아니다. 이미 문재인 정부 내각 인사가 시작될 때부터 민간에는 널리 공유된 인식이었다. 참여정부를 지나고, 노무현 전 대통령의 죽음을 참아내면서 그만큼 시민들은 더 강해지고 더 당당해졌다. 또 어떤 면에서는 매우 뻔뻔해졌다.

당시는 노빠인 것을 숨겼다. 당시는 일반시민이 정치에 적극적인 것이 왠지 부끄럽게 느껴지기도 했다. 그래서 참여정부가 당하고 대통령이 몰려도 혼자서 가슴을 쳤다면, 이제는 당당히 나서서 “내가 문빤데?” “나 어용인데”하는 시대가 된 것이다. 그렇기 때문에 유 작가가 “코드인사는 당연해”라고 일갈하는 것이 가능해진 것이다.

참여정부가 벌써 얼마나 오래 전 참여정부인가. 아직도 ‘코드인사’라면 화들짝 놀라고 당황할 것이라고 기대한 것이 자신이 말한 것처럼 어이가 없고 한편으로 이런 식이라면 보수의 재무장은 아직 멀었다는 생각도 하게 했다.

현재 정치권에서도 마찬가지다. 박형준 교수가 ‘코드인사’로 문재인 대통령을 공격하려고 했던 것과 마찬가지로 보수야당들은 ‘정치보복’이라는 프레임을 만들려고 무던 애를 쓰고 있다. 다만 예전처럼 되지 않을 뿐이다.

대한민국의 정치는 촛불혁명을 전후로 혁명적으로 달라졌다. 무엇보다 정치권과 언론을 대하는 시민들의 정치의식 때문에 예전처럼 원하는 대로 프레임이 만들어지지 않는다. 보수언론이 제기하고, 진보언론이 확대재생산하는 프레임 공법은 붕괴됐다. 그런데 아직도 ‘코드인사’ 운운으로 칼자루를 쥘 수 있다고 생각하는 것은 순진하거나 혹은 어리석은 것이다.

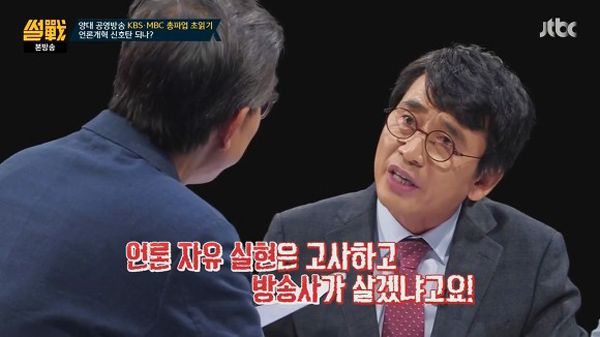

유시민이 돌아왔다고 반긴 것은 이런 시민들의 생각이 반영된 혹은 이끄는 본래의 모습이 보였기 때문이다. 이후로도 유시민 작가는 박형준 교수의 주장을 날렵하게 방어하고 날카롭게 반격해갔다. 그리고 신군부의 언론통폐합 이후 최악의 언론 상황을 맞은 현재에 대해서도 유 작가는 예의 비수 같은 촌철살인으로 박 교수의 논리를 무력하게 만들었다. 그러나 아직 다 돌아온 것이 아니라고 믿는다.

| 매스 미디어랑 같이 보고 달리 말하기. 매일 물 한 바가지씩 마당에 붓는 마음으로 티비와 씨름하고 있다. ‘탁발의 티비 읽기’ http://artofdie.tistory.com. |