“국가의 자산인 주파수는 국민을 위해 쓰여야 한다. 답은 간단하다. 국민을 먹여 살릴 수 있는 성장동력을 찾는 용도, 곧 산업활성화를 위한 용도가 무엇인지를 따지면 된다. 통신용 할당을 빨리 확정하고, 이제 주파수 용도 논쟁을 끝내자.” 디지털타임스 2일자 사설 결론이다. 이 논리대로라면 답은 간단하다. 모든 주파수를 이동통신사에 할당해 재난도 이동통신도 방송도 이동통신사가 하면 된다. 통신사에 주파수를 넘기면 경매대가를 걷을 수 있고, 조 단위의 설비투자가 이루어질 것이다. 경제성을 따질 때 700㎒는 이동통신사 몫이어야 한다. 조 단위 사업자를 주무르는 통신관료도 간절하게 원한다.

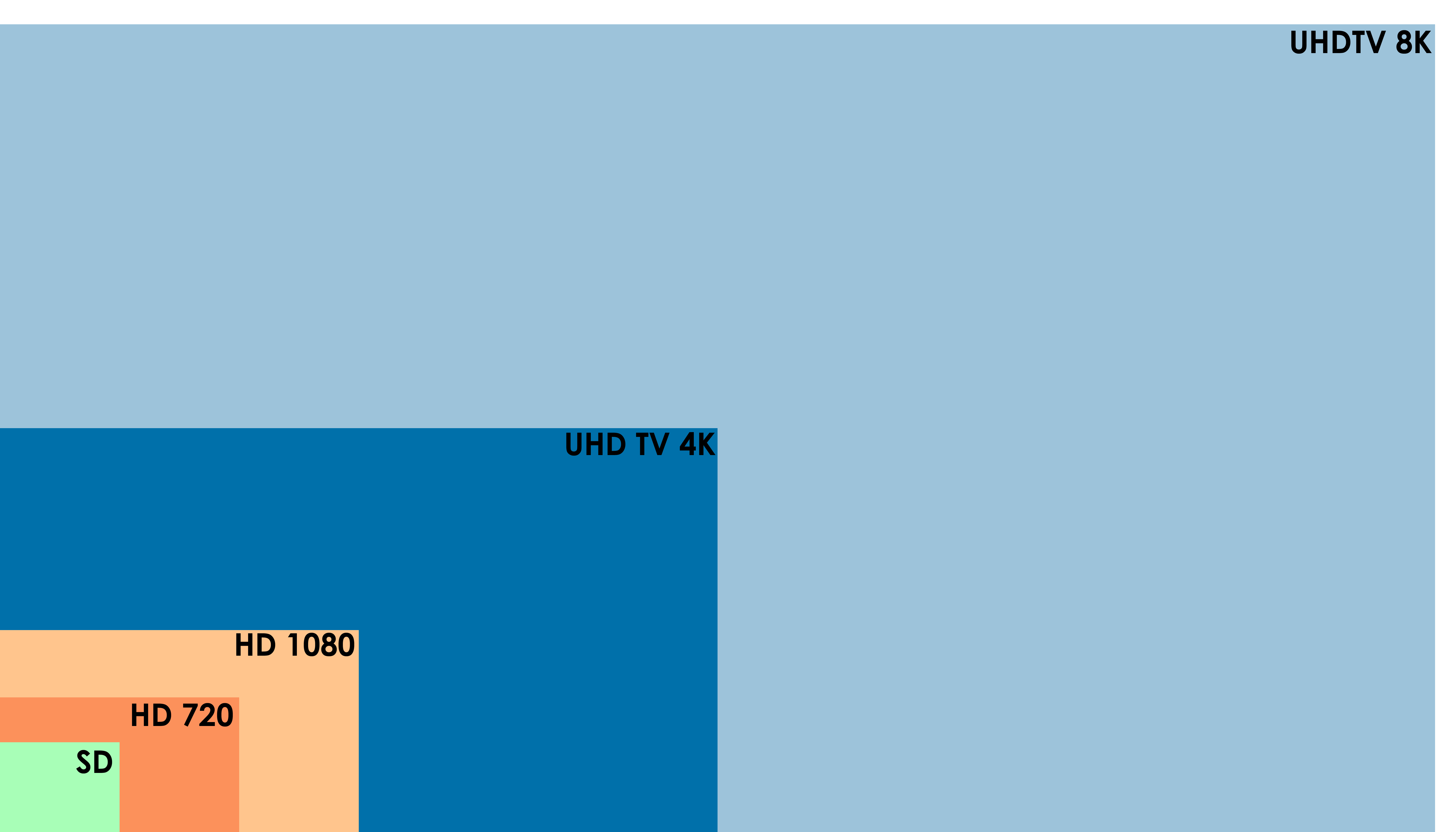

그런데 정부는 정반대의 결론을 내렸고, 막판 조율 중이다. 미래창조과학부는 지난달 25일 ‘K-ICT 전략’을 발표하면서 ‘지상파 UHD 방송’을 9대 전략산업 중 하나로 꼽았다. “세계 최초로 지상파 UHD를 도입(2015년 UHD 주파수 분배)하고, 2017년까지 유료방송 가입자의 15%까지 UHD 시청가구를 확보하는 한편, 방송콘텐츠 제작지원 사업의 50%까지 UHD 콘텐츠 제작에 투입한다”는 게 미래부 전략이다. 계획은 분명하다. “2015년 지상파에 UHD용 주파수를 분배”하는 것이다.

줄 수 있는 것은 700㎒뿐이다. 지상파가 디지털TV 주파수를 일부 활용해 UHD 방송을 송출할 수 있다곤 하지만 700㎒ 대역 없이는 수도권 UHD 방송도 불가능하다. 이런 까닭에 통신관료들이 제아무리 이동통신사를 배려하더라도 700㎒ 대역의 주인공은 지상파방송사가 될 가능성이 크다. 미래부는 최근 국회에 “방송사를 설득할 시간을 달라” 요청한 것으로 전해졌는데, 방송사가 원하는 쪽으로 주파수를 분배하되 일부 대역을 이동통신사에 할당한 뒤 일정시기 이후 방송에 재할당하는 절충안이 나올 것으로 유력하다.

2012년 방송통신위원회가 이동통신사의 이해관계를 중심으로 발표한 모바일광개토플랜은 수정될 처지에 놓였다. 이동통신사는 거저 가져갈 수 있었던 주파수를 놓친 꼴이 됐고, 지상파방송사는 뒤늦게 대응했는데도 최대의 성과를 얻게 생겼다. 정부가 결론을 낸 마당에 이동통신사를 대변하는 한국전자파학회가 지상파방송을 대변하는 한국언론학회를 섭외해 토론회를 연 것은 판세가 지상파방송사 쪽으로 기울었음을 보여준다. 지상파방송사 쪽에서 “7부능선을 넘었다”는 이야기가 나오는 것도 이 때문이다.

그 동안 700㎒ 주파수를 둘러싼 논쟁을 정리하면 이렇다. 이동통신사는 늘어나는 모바일 트래픽을 감당하면서 5G로 넘어가려면 2025년까지 1300㎒ 이상이 필요하다는 입장이다. 현재 정부가 이동통신 3사에 할당한 주파수는 390㎒인데 지금까지 트래픽 추이는 전망을 뛰어넘었고, 당장 5G를 준비할 주파수가 부족하다는 게 이동통신사 주장이다. 또 통신에 주파수를 할당하면 조 단위의 경매대가가 발생해 국가 재정에도 도움이 된다는 게 이통사 설명이다. 이동통신사는 ‘경제성’을 강조했다.

지상파방송사는 ‘공공성’을 강조해 왔다. UHD방송이 차세대 방송표준이 될 텐데, 방송콘텐츠를 선도하려면 지상파가 앞장서야 한다는 입장이다. 지상파방송사는 아직 700㎒을 방송용으로 분배하기로 결정한 나라가 없다고 하지만 이는 경제성으로 주파수를 할당하려는 것은 사업자에 포획된 논리라고 비판해 왔다. 그리고 집에 안테나를 세워 지상파방송을 직접수신하는 가구가 전체 10%가 안 된다고 하더라도 지상파방송사의 ‘무료보편’ 플랫폼을 확보하는 것이 공적 영역을 유지하는 최소한의 조건이라는 게 주장을 펼쳐 왔다.

이동통신사 주장대로 기술발전을 거부하면 안 된다. 5G로 넘어가면 이용자는 더 빠르고 편리한 서비스를 누릴 수 있다. 그러나 이동통신 3사는 각 나라의 주파수 분배 사정에 따라 사업을 추진한다. 미국에서 5G가 일반화한다고 해서 한국 이용자가 한국 땅에서 미국 이동통신을 이용할 수는 없다. 이동통신시장은 내수를 기반으로 한다. 태생적으로 ‘갈라파고스’다. 5G로 시급히 가야 한다는 사업자들을 배려하더라도 정부가 챙겨줄 주파수는 700㎒ 이상 대역에 이미 많다. KT의 와이브로 대역은이미 용도 변경을 마친 상태고, 지금 있는 2G와 3G로 사용하는 대역을 전환하면 된다.

시청자 입장에서 보면 답은 더 간단하다. 이동통신사는 주파수를 자신들에게 주면 수조 원의 설비투자와 경매대가가 따라붙는다고 한다. 그러나 세상에 공짜는 없다. 이동통신사들은 그 동안 그만큼의 투자를 하고도 수천억 원에서 조 단위의 수익을 올렸다. 사업자들은 투자를 확대하면 통신요금이 내려갈 것이라는 바람을 잡았지만 설비투자액을 회수한 뒤에도 통신요금을 내리지 않았다. 모든 비용은 사실상 가입자들의 호주머니에서 나왔다.

KBS, MBC, SBS가 주파수에 목숨을 걸고 달려드는 이유는 생존 때문이다. 시청자의 90% 이상은 유료방송을 통해 지상파를 시청한다. 지상파 플랫폼의 층은 갈수록 헐거워지고 있고, 명분도 잃은지 오래다. 영국 BBC처럼 지상파가 자체적인 유료방송을 하지 않는 이상 이 같은 추세를 뒤집긴 어렵다. 지상파 플랫폼의 확대와 유료방송 진출만이 지상파방송사가 살 수 있는 방법이다. UHD방송을 이동통신사 같은 유료방송이 선도하면 지상파는 그야말로 ‘N분의 1’이 된다.

UHD전국방송이 5~10년 뒤 이야기이고, 고가의 UHDTV를 누가 사서 볼 것이냐고 트집을 잡지만 지상파 플랫폼이 무너지면 지상파방송사의 공적 역할을 요구할 명분은 없어진다. 물론 이동통신사 주장대로 한국이 700㎒을 지상파방송사에 분배하면 국제적 조화는 어려울 수 있고, 인접국가와 ‘간섭’을 피하기 위한 비용 또한 추가로 필요하지만 그만큼 지상파방송에 요구할 수 있는 공적 역할의 범위와 수준도 비례하게 된다. “방송은 공공의 영역”이라는 상식만 있다면 차세대 방송의 무료보편 플랫폼을 구축하는 것은 경제적 논리에 우선해야 한다.

정부의 결론이 나온 이상, 이제 쟁점은 달라져야 한다. 미래창조과학부와 방송통신위원회는 방송산업에 대한 전체 로드맵을 제시하고, 지상파방송사들에게 더 중요한 역할을 강제해야 한다. 3사 독과점 체제의 IPTV와 5대 MSO(복수종합유선방송사업자) 중심의 케이블방송이 독식 중인 유료방송 판을 흔들 수 있는 그림을 그려줘야 한다. 콘텐츠사업자 중심의 유료방송도 대안이 될 수 있다. 이동통신사에 포획되면 무료보편 플랫폼은 붕괴하고, 모든 시청자는 가입자가 된다. 방송에서 공적 영역은 사라진다. 답은 간단하다. 이제 주파수 용도 논쟁을 끝내야 한다. 문제는 플랫폼 공공성을 확보한 지상파의 콘텐츠 공공성이다.