이 영화에 대해 기술하기에 앞서 미안하다는 고백부터 하는 게 맞을 듯하다. 솔직한 표현으로 <국제시장>이 땡기지 않아 언론시사로 놓친 <퓨리>로 발길을 돌리려고 했었기에 말이다. 하지만 <국제시장>을 놓쳤다면 아찔했겠거니 하는 마음이 영화 관람 후에 제일 먼저 들었다. 기대하지 않았던 영화에서 홈런, 아니 만루홈런이 터진 것 같은 느낌이었다고나 할까.

한국영화 특유의 감정 과잉을 이끌어내는 신파적 연출을 싫어해 옆의 기자들, 심지어 남자 기자가 눈물 콧물 쏟아내며 관람하는 영화(심지어는 천만 관객이 들었던 영화라고 해도)를 냉랭하게 바라보곤 했었다. <국제시장> 언론시사가 땡기지 않았던 가장 큰 이유 역시 우리네 아픈 과거사를 신파로 과장되게 표현하겠거니 하는 선입견이 가장 컸던 것 같다.

하지만 <국제시장>은 대놓고 신파를 표방하지 않았다. 감정 과잉을 이끌어내는 연출이 있기는 하지만 그것은 MSG처럼 불필요하다고 느껴지지 않는, 자연스러운 방식의 감정 과잉이라고 표현하는 게 적절한 방식의 연출이었다.

6.25 전쟁 직후 세계에서 가장 가난하고 낙후된 나라가 지금과 같은 고도성장을 이루기까지 산업 세대의 피땀 어린 노고를, 영화는 파독 광부와 파독 간호사 같은 덕수와 영자(김윤진 분)의 개인사를 통해 보여주고 있었다. 중장년 관객의 정서와 맞아떨어질 때에야 <명량> 혹은 <인터스텔라>와 같은 흥행의 폭발력이 터지는 것처럼 <국제시장>은 우리네 중장년 관객의 정서를 정확하게 짚고 있었다.

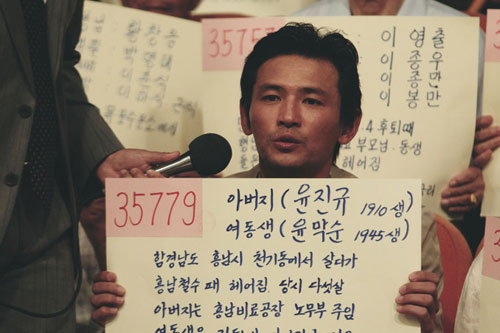

국제시장은 덕수라는 개인이 아버지의 부재로 말미암아 젊었을 때부터 가장이라는 굴레를 덧입어야 하는, 가장의 멍에가 얼마나 무거운가를 보여주는 영화다. <국제시장>의 미덕 중 하나는 <벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다>처럼 덕수라는 인물의 개인사에만 머무르는 게 아니라 <포레스트 검프>처럼 한국의 현대사를 압축하여 덕수의 개인사와 씨줄 날줄처럼 엮어내는 데 성공하고 있었다. 6.25로부터 굵직굵직한 근현대사와 가장의 굴레를 덕수라는 개인의 역사 안에 담아내는 데 성공했다는 것이다.

여기자들이 탄성을 지른 장면이 있는데 그건 바로 남진이 등장하는 장면. 바로 남진을 유노윤호가 연기하기 때문이다. 남진과 유노윤호의 싱크로율이 낯설지 않은 건 각각 19070년대와 21세기의 아이돌이라는 공통점 때문이기도 하다.

영화 속 인과관계는 디테일하게 구성되어 있다. 남들은 촌스럽다고 하는 가게 이름 ‘꽃분이네’를 누가 뭐라 해도 덕수가 고집하는 이유, 덕수가 아내 영자와 나훈아와 남진 중 어느 가수가 더 낫냐고 실랑이하는 장면 등 여러 장면에서 현재의 덕수가 왜 그런 행동을 할 수밖에 없는가에 대한 영화적 설명을 놓치지 않는다. 과거로 돌아가 설명함에 있어 빈틈이 없을 정도로 치밀하게 묘사된다. 중장년층의 감수성을 아우를 만한 내러티브와 황정민과 유노윤호의 연기가 합쳐진 <국제시장>은 한국 극장가를 강타할 할리우드 영화의 공습을 막아낼 든든한 파수꾼이 되어줄 기대주 영화라고 보아도 과언이 아니다.

| 늘 이성과 감성의 공존을 꿈꾸고자 혹은 디오니시즘을 바라며 우뇌의 쿠데타를 꿈꾸지만 항상 좌뇌에 진압당하는 아폴로니즘의 역설을 겪는 비평가. http://blog.daum.net/js7keien |