뉴스는 포털의 광고영업에 얼마나 기여할까. 포털은 언론사에 도대체 얼마를 줘야 할까. ‘제값을 받을 만한 기사를 쓰라’는 이야기는 접어두고 비즈니스 측면으로만 접근해보자. 물론 종국에는 포털이나 언론이 ‘뉴스시장’에서 갖는 ‘힘’에 따라 기준과 결과 값이 달라지겠지만 어떻게든 정리해야 하는 문제다.

지상파와 유료방송플랫폼 사이에서 진행 중인 재전송료 갈등에서 해법을 엿볼 수 있다. 상식적으로 보면 포털이 뉴스 유통에 얼마나 기여하는지, 그리고 언론이 제공하는 콘텐츠가 포털의 광고영업에 얼마만큼 도움을 주는지, 이 두 가지를 따져야 한다. 쉽게 말해 포털에서 언론으로 유입되는 ‘트래픽’과 뉴스 때문에 포털을 찾는 이용자의 ‘시간’을 ‘돈’으로 계산해 수익을 배분하면 된다.

생산자인 언론사는 하루라도 빨리 ‘뉴스 가격’을 협상해야 한다. 아무리 조선·중앙·동아일보 같은 메이저언론이라도 온라인에서는 N분의 1 대접을 받고 있고, 콘텐츠는 점점 플랫폼에 종속되고 있다. “우리가 여론을 선도한다”는 자존심만 세우다가는 뒤처지기 십상이다. 온라인과 스마트폰으로 뉴스를 소비하는 시대, 언론의 ‘영향력’은 네이버와 다음의 모바일웹 톱에 걸리느냐 마느냐로 결정된다. 게다가 뉴스가 ‘단건’으로 소비되면서 대부분 언론은 포털사이트의 파트너가 되기 위해 줄을 서고 있는 상황이다. 다음카카오는 소수의 언론사의 ‘파트너십’을 맺고 이들의 유·무료 콘텐츠를 포털에서 홍보, 판매 중이다. 콘텐츠 큐레이팅 앱 ‘카카오토픽’에는 최초 30개 언론사만이 입점에 성공했다.

답은 빤하다. 언론사가 대동단결해 포털을 떠날 수 없다면 제값을 받는 게 최선이다. 남찬기 카이스트 기술경영학과 교수가 지난 21일 한국미디어경영학회 가을 정기학술대회에서 발표한 <소비자 조사를 통한 포털에서의 뉴스 기여도 분석> 결과는 이 점에서 주목할 만하다. 중앙일보는 24일자 지면에서 남찬기 교수의 작업을 “신문 뉴스로 인한 포털의 광고영업 성과를 분석한 최초의 연구”로 소개했다. 남찬기 교수가 포털 이용자 800여 명을 조사를 한 뒤 분석한 결과를 보면, “포털 이용 동기에서 뉴스의 비중은 17.50%”고 “검색광고에서 뉴스가 기여하는 정도는 18.70%”이니 포털은 메인페이지와 뉴스섹션의 광고로 벌어들인 영업이익 중 일부를 언론사에 배분해야 한다는 게 핵심이다.

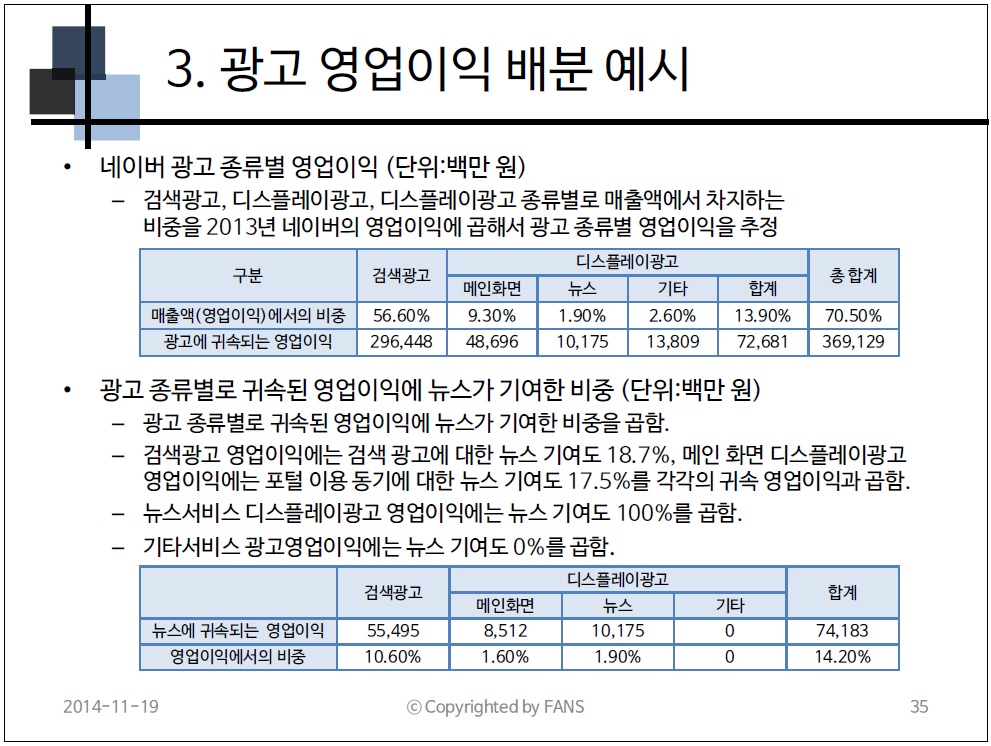

남찬기 교수는 지난해 네이버 실적을 바탕으로, 네이버의 검색광고와 섹션별 디스플레이광고 매출액이 전체 매출에 차지하는 비중을 계산해 광고유형별 영업이익을 계산하고, 여기에 뉴스가 기여한 비중을 곱해 ‘뉴스에 귀속되는 영업이익’을 계산했다. 언론사 몫은 총 741억8300만 원으로 나왔다. 검색광고 영업이익에 뉴스 기여도 18.7%, 메인화면 디스플레이 영업이익에 ‘포털 이용 동기에 대한 뉴스 기여도’ 17.5%, 뉴스서비스 디스플레이광고 영업이익에 뉴스 기여도 100%를 곱해 더한 값이다. 남찬기 교수는 이를 5대 5로 나눠 갖는 게 “상식적”이라고 주장했다. 이밖에도 그는 뉴스 생태계를 발전시키고, 포털-신문사 상생을 위해 언론사가 55%나 60%를 가져가는 방안도 제시했다.

언론이 포털 입점을 위해 통사정을 하고, 헐값에 뉴스를 넘기는 현실을 고려하면 이번 연구는 언론이 포털과 협상하는 데 유리하게 활용될 수 있다. 중앙일보는 “이번 연구는 포털과 신문사가 광고이익을 공유하며 합리적인 수익 배분 기준을 제시했다는 점에서 큰 의미를 지닌다”며 “그간 신문사와 포털 간의 뉴스 저작물 제공료는 포털이 일방적으로 정한 가격을 신문들이 수용하는 방식이었다”고 보도했다. 중앙일보는 “그간 포털들이 신문 뉴스를 통해 엄청난 트래픽과 광고이익이 발생했음에도 정당한 대가를 지불하기는커녕 갑의 위치에서 일방적으로 가격을 정하는 횡포를 부려왔다”며 “이번 연구가 뉴스 제값 받기 논의의 단초가 될 것으로 기대한다”는 신문업계 관계자 말을 인용, 보도했다.

문제는 이번 연구가 정확히 ‘반쪽’이라는 데 있다. 남찬기 교수 연구는 ‘언론사가 포털에 기여하는 부분’뿐이다. 따져야 할 부분은 ‘포털이 언론의 영향력과 트래픽에 기여하는 부분’이다. 종이신문 독자는 줄었고, 온라인뉴스 독자는 크게 늘어난 것은 주지의 사실이다. ‘과잉생산’된 뉴스의 과실은 포털과 언론이 가져간 것도 분명한 사실이다. 이용자는 네이버 같은 포털에서 실시간급상승검색어를 누르고 언론사 아웃링크를 타고 언론사 홈페이지에 들어가 기사를 읽는다. 그리고 다시 포털로 돌아와 다른 기사를 읽는다. 인(in)링크든 아웃(out)링크든 이 같은 방식의 뉴스 소비가 ‘일반적’이다. 포털은 콘텐츠를 얻었고, 언론사는 트래픽을 얻었다. 포털과 언론사가 ‘실급검 동맹’을 맺은 결과다.

포털이 언론에 빚을 지고 있는 걸까. 아니다. 언론사는 포털에 ‘경쟁적으로’ 뉴스를 공급하기 시작하고 있다. 포털은 검색어를 전면에 배치하고, 언론은 검색어에 맞는 기사를 제목과 몇몇 단어를 바꿔 전송해 트래픽을 흡수했다. 네이버만 한정해서 보자. 조선비즈가 10월20일자 ‘한국 인터넷 대중화 20년’ 기획기사에서 인용한 코리안클릭 자료를 보면 네이버가 2006년 12월 ‘아웃링크제’를 도입한 뒤 언론사 홈페이지 월간 방문자(UV)는 시행 전달에 비해 28% 늘었다. 2009년 뉴스캐스트 도입 이후 언론사 UV는 28% 또 증가했다. 9월15~21일 조선닷컴 동아닷컴 매경닷컴 순방문자의 57.16%, 55.37%, 64.45%가 포털을 경유해 들어왔다. 네이버 유입비율은 모두 40%를 훌쩍 넘는다.

서브도메인별로 보면, 언론사가 포털이 제공하는 검색어에 맞춰 쓴 ‘어뷰징’ 기사로 광고수익을 올리고 있다는 점이 분명해진다. 네이버가 첫 화면에서 기사를 없애고, 언론사 자체적으로 화면을 편집하게끔 한 ‘뉴스스탠드’ 시행 이후에도 마찬가지다. 지난 1월14일 조선닷컴 순방문자 중 네이버의 검색결과(search.naver.com)를 타고 들어오는 이용자는 57.54%나 됐다. 다음 검색결과(search.daum.net)에서 유입된 이용자도 21.39%나 됐다. 주소창에 조선닷컴(www.chosun.com)을 입력한 뒤 언론사 홈페이지에 들어오는 방문자는 16.84%밖에 안 됐다. 이는 포털이 언론사에 ‘갑’일 수 있는 이유이기도 하지만, 언론사가 포털에 기생하며 살고 있다는 점을 보여주기도 한다.

뉴스는 필요하다. 동아일보가 10월30일부터 일주일 동안 서울·수도권 직장인 159명에게 ‘출근길에 많이 하는 일’을 물어본 결과, 39%(62명)이 ‘뉴스 확인’을 꼽았다. ‘수면’(14%, 22명)보다 많다. 단순한 통계지만 뉴스 수요는 여전하다는 이야기다. 이용자는 포털이나 언론사 홈페이지에 들어가 뉴스를 읽는다. 이용자가 광고에 노출될수록 포털과 언론사는 돈을 번다. 이용자의 클릭이 포털과 언론사의 밥그릇인 셈이다. 문제를 풀려면, 포털이 나름의 근거를 내놔야 한다. 그런 얘기를 할 때마다 보수언론에 호되게 두들겨맞아, 언론이 무섭겠지만 그래도 자신의 기여도를 주장해야 한다. 그리고 언론은 그 동안 어뷰징 기사를 쓴 것부터 반성하고 문제를 제기해야 한다. 지금 같은 저널리즘으로는 이용자를 설득할 수 없다.