이 글은 단식에만 성공하고 철저하게 실패한 취재후기다. 기자수첩이라기보다는 반성문이다. 세월호 유가족들과 그들을 지지하는 시민들이 머무는 광화문 광장에서 24시간 동안 단식을 하면서 느낀 것은 우습게도 ‘기자’라는 나 자신의 위치에 대한 회의와 한계였다.

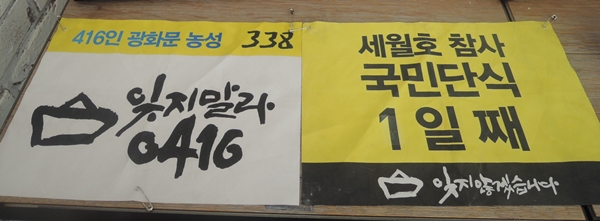

오전 10시, 개인 동조 단식 참여를 위해 상황실에 갔다. 338번. 매일매일 수십명 혹은 백명 이상 단위로 참여하는 단체들이 1번부터 300번까지의 번호를 받는다고 하니, 개인 참가자로는 38번째였다. 하루를 마무리하는 촛불 문화제에서 사회자는, 8월 14일 하루 동안 농성에 함께 한 이들이 416명을 넘겼다며 감사 인사를 전했다. 하루에도 수백 명의 사람들이 같은 뜻을 갖고 모여 복작복작한 하루를 꾸린다는 말이었다.

1박 2일 단식 참여는 편집국 차원에서 결정된 일이었지만, 사실은 나 자신에게 한 번 더 기대를 걸어보고 싶어서 수락한 것이었다. 생각보다 길어지는 슬럼프에서 벗어나고 싶었다. 광화문 광장의 하루를 면밀히 관찰해 잘 담아내 스스로 만족하는 기사를 쓰면 이걸 동력으로 굴속을 탈출할 수 있으리라고 믿었다.

영화인, 종교인, 교수와 연구자들, 정당, 노동조합 등 다양한 분야에서 나온 이들과 개인 자격으로 참여하는 시민들, 세월호 유가족을 취재하는 기자들을 중심으로 광화문 광장을 만들어 가는 이들을 취재할 생각이었다. 가능하다면 세월호 유가족의 이야기도 듣고. 단식 농성에 참여한 만큼 하루 종일 광화문을 커버하면서, 사회 이슈를 주로 비평으로 소화하는 매체의 특성상 그동안 부족했던 ‘사회기사’를 완성하자는 마음이었다.

단식은 부차적인 문제였다. 24시간 동안 세 끼를 굶는 정도는 견딜 수 있지 않을까 예단했다. 단식의 영향인지 잠을 못 자서인지 잠시 머리가 멍하고 졸음이 밀려왔던 오후 4시 즈음과, 전원 충전을 위해 들렀던 카페에서 음식 냄새를 맡았을 때, 머릿속을 떠다니는 음식들 때문에 괴로웠던 잠들기 직전을 제외하고는 그럭저럭 버틸 만했다. 먹을 수 있었던 유일한 음식인 ‘물’조차 예상보다 훨씬 덜 먹었다. 화장실에 가기 귀찮아서. 주말에 하루 두 끼 정도는 가볍게 거르는 귀차니즘으로 단련돼서일까, 오히려 단식은 성공적이었다.

실패한 취재, 실패한 기사… ‘기자’라는 위치의 무거움

그러나 기사는 실패했다. 다양한 분야에서 나온 이른바 ‘유명인’ 인터뷰도 하지 못했고, 기자회견 등 주요 일정 때에나 나타나는 뜨내기 기자인 탓에 세월호 유가족들께는 감히 다가갈 생각도 못했다. 광장의 작은 틈을 채워가고 있는 시민들을 평소보다 더 많이 만나 이야기를 나눴다는 것 말고는 소득이 없었다.

하지만 실패를 절감한 가장 큰 이유는 다른 데 있었다. 처음부터 방향이 잘못된 것이 아니냐는 지적을 들은 까닭이다.

“한 달째 이어지고 있는 광화문 농성장에서 벌어지는 일들이 특별히 새롭지 않은데, 그런 기사 구성으로 어떻게 ‘다른’ 기사를 쓸 것인가”, “세월호 유가족들을 스케치하는 기사는 이미 너무 많은 것이 아닌가”, “오히려 기자 스스로 선을 정해 두고 이 정도의 기사만 쓰자고 타협하진 않았나”

매체비평지에서 일하며 기사를 쓰다 보니 좋은 소리보다는 쓴 소리를 많이 하게 된다. 대부분 명맥만 유지하거나 그조차 못하고 있는 방송뉴스에 대해, 하고 싶은 말을 하기 위해 언론이라는 체면을 접고 들어가는 신문이나 종편에 대해 싫은 소리를 해 온 지도 2년 가까이 된다. 때때로 자문한다. 관찰자이자 비판자로 서 있는 나는, 그럼 정말 ‘부끄럽지 않은 보도’를 하고 있는가. 혹은 언론사 보도가 좀 더 나아질 수 있게 ‘현실성을 잃지 않으면서 생산적인’ 비평을 하고 있는가.

늘 ‘부족하다’는 마음을 품고 있었는데, 정곡을 찔리니 정신이 혼미했다. 어쩌면 그동안 나는 ‘주워 먹는’ 데에만 익숙했는지 모르겠다. 세월호 참사의 진상규명을 누구보다도 간절히 원하는 유가족들의 목소리를 충실히 전하는 것이 내 소임이라고 믿고, 그들이 이야기하고자 하는 ‘전달’하기에 바빴다.

참사 이후 넉 달 째 지지부진한 시간들이 흘러가고 있는데도 나 역시 ‘필요한 보도’를 하는 데 아무 힘을 보태지 못했다. 아니, 지금 상황에서 어떤 것이 정말 필요한 보도인지 진지하게 돌아보지도 못했다. 언론사에서 의미 있는 기사가 나왔을 때, 그 기사가 더 널리 퍼질 수 있게 소개를 한 기억도 드물다. 비평을 하면서도 허덕였다. 어떤 보도가 ‘좋은 보도’인지 골몰하지 않은 탓에, ‘어떤 사안을 누락했느냐’는 최소한의 기준을 가지고 보도의 잘잘못을 가늠했다.

누구나 자신의 일을 통해 사회에 기여할 수 있지만, 동시에 얼마든지 해를 끼칠 수 있다. 어떤 사안을 올바르게 알게 할 수 있도록 판단의 근거를 제공하는 것을 업으로 하는 사람이 영혼 없이 펜을 휘두르고 키보드를 두드린다면 그만큼 끔찍한 일도 없을 것이다. 단식 농성을 했던 24시간 동안 나를 짓눌렀던 것은 곡기를 끊는다는 압박이 아니라, 기자라는 위치와 기자의 일상인 취재, 보도가 주는 무거움이었다.

새삼 기자라는 직업이 두렵다. 알량한 사명감을 무기삼아 기자라는 타이틀을 얻는 데만 중시하며 아무것도 모르고 덤볐던 것은 아닌가 반성한다. 더 두려운 것은 이 반성문으로 치부를 드러낸 것 자체에 만족하며 다시 키보드를 두드릴지 모르는 나 자신이다.