“우리가 태어나서 죽을 때까지의 시간 말야.”

“응.”“우주의 시간 차원에서 생각하면 ‘무(無)’와 다름없겠지?”“무(無)?”“그게, 우주에서 지구가 탄생한 게 약 46억 년 전이잖아?(...)우리가 태어난 것도 ‘약 46억 년 전’이고 우리가 죽는 것도 ‘약 46억 년 전’이라면아무것도 달라지지 않은 거잖아.”- 마스다 미리, 《밤하늘 아래》(애니북스, 2013), 141쪽

우리에게는 채 100년도 못 되는 시간만이 허락되어 있다. 46억 년이라는 지구의 나이는 태양과 우주의 나이에 비해서 적은 편인데도, 그 지구의 나이에 비해서도 우리의 시간은 더없이 짧다. 한순간, 찰나, 눈 깜짝할 사이 등등 짧은 순간을 비유하는 어떤 말을 붙여도 모자랄 판이다. 이렇게 우주를 생각하면, 나는 참 작고 덧없는 존재구나, 하고 깨닫곤 한다.

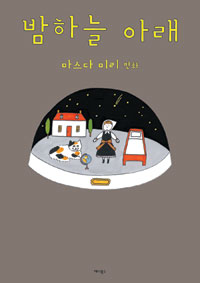

최근 한국에서 ‘여자 만화’ 시리즈로 인기를 얻은 일본 만화가 마스다 미리의 《밤하늘 아래》는 일상을 살아가는 작은 존재들의 별처럼 반짝이는 생각으로 가득 차 있는 책이다. 처음 이 책을 접했을 때는 ‘마스다 미리의 우주 만화’라는 사실에 약간 갸우뚱했지만, 펼쳐보고는 무척 그녀다운 책이라는 생각이 들었다. 기존에 출간된 그녀의 만화들을 ‘사람들과 나’(수짱 시리즈), ‘자연과 나’(《주말엔 숲으로》)라는 불성실하고(?) 작위적인 도식으로 본다면, ‘우주와 나’라는 주제는 그녀에게 꽤 어울리는 주제다. ‘그래, 마스다 미리라면 분명 길 가다 잠시 멈춰 하늘을 보며 우주를 생각하는 나날이 많았을 거야.’ 싶었다.

그녀의 다른 책에 비해 오히려 이 책은 작가 특유의 차분하고 귀여운 캐릭터들의 생각과 고민이 우주에 닿아 넓어지는 느낌이었다. 현실감 넘치는 캐릭터들이 조금은 낭만적이 되었다고나 할까. 그래서 나는 더욱 마음이 간질간질해졌다. 이때 마음이 간질간질해진다는 것은 내게는 공감의 영역이 확장되었다는 것이다. 가령, 우주와 연관된 기억을 환기시킨다는 것.

열네 살 때 나는 천문학자가 되고 싶었다. 중학교 어느 겨울방학, 내가 다녔던 초등학교 운동장에서 천체관측 행사가 열렸다. 나는 친구와 함께 밤 9시에 그곳에 갔다. 인근 남자고등학교 천체 동아리에서 부원들이 나와 망원경으로 아이들에게 별과 행성을 보여줬다. 사실 렌즈 속 목성과 토성은 평소 보았던 별과 크게 달라 보이지 않았다. 망원경으로 토성을 보여준 오빠가 토성이라고 말하기에 고개를 끄덕였을 뿐이었다. 나는 태양같이 열렬히 빛나는 별을 보고 싶었던 것 같다. 혹은 섬세한 토성의 고리를 보고 싶었거나. 그러나 수두 자국처럼 파인 달의 표면을 자세히 들여다보면서는 감탄했던 기억이 난다. 그때 달의 수두 자국을 ‘바다’라고 부른다는 사실도 알았다. 물 한 방울 흐르지 않고 먼지만 쌓여 있는 황폐한 달의 바다.

우주를 공부하고 싶었던 열네 살의 나는 지금처럼 서울에서 방 한 칸 마련했으면, 해외여행을 갔으면 하는 소원도 없었다. 대신 종종 사보던 <별과 우주>라는 잡지에 항상 첫 번째로 실렸던 천체망원경 광고에 홀려 있었다. 흰색 바디에 검은색 테를 두른 렌즈, 섬세하고 복잡한 조절나사가 달린 망원경들. 내 기억에, 가장 저렴한 망원경은 백오십만 원 정도 했다. 지금이야 일 년 카드 할부로 그어버릴까 싶은 금액이지만, 당시의 내게는 정말 말 그대로 ‘천문학적인’ 가격이었다. 나는 그걸 갖고 싶으면서도 영원히 살 수 없으리란 걸 알고 있었다. 그때는 돈이 없었지만, 지금은 꿈이 없으니까.

천문학자 대신에 나는 책을 만드는 사람이 되었다. 그렇다고 천문학 책을 만들어보지도 못했다. 대신에 가끔 우주를 생각한다. 데스크탑이나 노트북의 부팅 시간을 기다려야 할 때, 검은 화면에 불이 잠깐 들어왔다가 꺼지고 다시 들어오는, 그 잠깐의 시간 동안 눈에 들어오는 것은 액정에 달라붙은 무수하게 많은 먼지다. 이 먼지 가득한 검은 화면이 가끔 별이 무수한 밤하늘로 보인다. 때때로 허블망원경으로 찍은 사진으로밖에 못 봤지만, 지금 당장 우주에 와 있는 것처럼 훤히 상상할 수 있었던 우주의 모습을 머릿속에 그리곤 한다. 여러 타원 모양의 은하와 붉은 성운, 푸르스름한 가스를 몸통에 두른 행성들이 가득한 우주 말이다.

밤하늘 아래 오늘도 조용한 일상을 살아가고 있는 이들의 이야기의 모음인 《밤하늘 아래》에서 가장 좋았던 에피소드는 ‘운석을 주워 NASA에 팔아 그 돈으로 오로라를 보러 극지방에 가겠다’는 어머니를 기억하는 딸의 이야기였다. 젊은 딸은 지금의 나처럼 우주에 심드렁했고 어머니는 열네 살의 나처럼 우주를 꿈꾸고 있었다. 결국 딸은 하늘로 가버린 어머니 대신에 오로라를 보러 가기로 마음먹는다. 이 책의 처음과 끝을 장식하는 이 에피소드는, 우리 하나하나는 전부 한순간밖에 못 살지만 추억이나 마음, 혹은 작은 소망들은 어쩌면 우주의 끝이 가까워질 때까지 이어질 수도 있을 거라고 말하는 듯했다.

내게 달과 목성과 토성을 보여준 천체 동아리 오빠가 말했다. 겨울은 별을 보기 좋은 계절이라고. 겨울 밤하늘에는 어느 계절보다 밝은 별이 많다. 대표적으로 누구나 알고 있는 별자리인 오리온자리나 북두칠성이 잘 보인다. 어젯밤에는 이 글을 쓸 생각을 하다가, 괜히 서울 밤하늘을 올려다보았다. 날씨가 흐려서 별이 하나도 보이지 않았다. 게다가 대보름날이 가까워 달이 너무 밝았다. 다만 별인가, 착각했던 비행기 하나가 하늘을 가로질러 날아가고 있었을 뿐이었다.

“도쿄의 밤하늘은 너무 밝구나. 은하수 같은 건 전혀 안 보여.”

- 같은 책, 88쪽.

서울의 밤하늘도 도쿄처럼 무수한 별이나 은하수를 볼 수 없다. 그래도 이 글이 업데이트되는 날은 열네 살의 내가 렌즈 속으로 들여다봤던 달처럼 훤한 달을 볼 수 있는 정월 대보름날이다. ‘달의 바다’가 선명할 것이다. 오늘 밤하늘은 구름 없이 맑았으면 좋겠다.

|

오가진 책 만드는 사람. 넓고 얕은 취향의 소유자. |