다양한 종류의 음악을 소개하고 아티스트들에게 라이브 공연을 할 수 있도록 기회의 장을 열어 온 EBS <스페이스 공감>의 공연이 주 5회에서 주 2회로 줄어든다는 소식이 전해졌다. 가장 빨리 ‘비판’의 목소리를 높인 곳은 단연 문화예술계였다. ‘장르 다양성’이 고려되지 않는 척박한 국내 음악 생태계에서 정기 공연으로 음악인들과 관객들을 더 가깝게 만들어 주었던 <스페이스 공감>의 가치를 가장 잘 알고 있기 때문이 아니었을까.

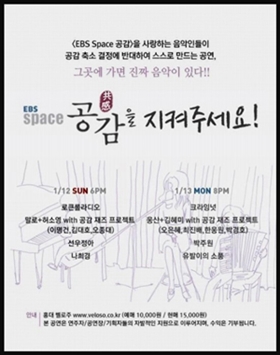

<스페이스 공감> 축소 개편 소식이 전해진 당일인 지난달 27일 페이스북에는 ‘EBS <스페이스 공감>의 독단적 축소 개편에 반대하는 예술인들의 서명 페이지’가 열렸고 14일 현재 서명자는 7,744명에 달한다. 음악인들은 여기서 한 걸음 더 나아가, <스페이스 공감>의 존재를 되새기는 공연을 준비했다. 12일~13일 양일 간 홍대 라이브 카페 벨로주에서 열린 <공감을 지켜주세요> 공연은 이렇게 마련됐다.

최은창 씨는 12일 열린 <공감을 지켜주세요> 첫날 공연 오프닝에서 “<스페이스 공감>은 모두가 사랑하는 프로그램인데 내부적으로 축소될 위기에 있어 공연을 마련하게 됐다”며 “주변에 이 소식을 많이 알려주셔서 <스페이스 공감>이 지금보다 축소되지 않고 더 발전해서 좋은 모습으로 이어질 수 있도록 여러분들이 도와주셨으면 좋겠다”고 말했다.

최은창 씨는 같은 날 <미디어스>와 만난 자리에서 “기사화되는 것이 이번 사안을 널리 알리는 유일한 방법이라고 생각했다”며 “음악하는 사람들이 할 수 있는 가장 빠르고 정확한 이벤트 방법은 공연이라는 생각이 들어 제안하게 됐다”고 밝혔다.

<스페이스 공감> 축소 반대에 대한 공감대가 워낙 커서였을까. 공연 준비과정은 ‘너무나도 빠르고 쉽게’ 진행됐다. 최은창 씨는 “굉장히 많은 뮤지션들이 ‘꼭 하고 싶다’, ‘동참하고 싶다’는 이야기를 많이 해 주셨다”면서 사진이나 웹 포스터 작업도 ‘자발적인 도움’으로 만들어졌다고 귀띔했다.

<스페이스 공감>의 의미를 정의해 달라는 요청에 그는 “주로 공중파에서 다루지 못했던 연주 중심의 음악, 혹은 작가적인 음악 등 다양한 음악을 소개하는 채널이었고, 뮤지션들에게 방송용 음악 준비가 아닌 ‘공연’을 할 수 있도록 해 준 거의 유일한 곳이었다”고 말했다.

그러면서 “<스페이스 공감> 공연이 축소되면 가뜩이나 비주류인 음악들이 더 바깥으로 몰려나지 않을까 하는 우려가 있다”며 “(이번 공연은) <스페이스 공감>으로 대표되는 라이브 음악에 대한 욕구, 갈증, 갈망에 대한 표현이었다고 받아들여주셨으면 좋겠다”고 전했다.

다음은 인터뷰 전문.

[인터뷰] <공감을 지켜주세요> 기획자·재즈 베이시스트 최은창 씨 |

||||||

|

지난달 27일에 축소 소식을 들었는데 뭔가 할 수 있는 일이 없었다. EBS 내부의 일이니까. 노조원도 아니고, 1인 시위를 한다 해도 그게 큰 영향을 미칠 것 같지 않아 굉장히 무력감이 들었다. 페이스북, 트위터에 불만을 토로하는 것도 좋지만 큰 반향이나 파급효과를 일으키지 못할 거라는 느낌이 많이 들었다. 무언가 구체적인 행동이 있지 않으면 안 되겠다는 생각이 들었고 구체적인 행동을 하려면 그야말로 규탄, 궐기대회가 아니라 기사화되는 것이 유일한 방법이겠다고 생각했다. 기사화하려면 무언가 이벤트가 있어야 하는데, 음악하는 사람이 할 수 있는 가장 빠르고 정확한 방법은 공연을 만드는 것이라는 생각이 들어서, 28일쯤(‘날짜가 정확하지 않을 수도 있다’고 첨언했다) 페이스북을 통해 제안을 했다. ‘지금 상황이 너무너무 답답한데 우리 이렇게라도 공연을 올려서 <스페이스 공감> 소식을 기사화하는 데 도움을 주는 게 좋지 않겠느냐’는 의견이었는데, 굉장히 많은 뮤지션들이 꼭 하고 싶다, 동참하고 싶다는 이야기를 많이 해 주셔서 ‘어 이거 공연 하나 올리는 건 일도 아니겠는데?’ 하는 생각도 했다. - 공연의 구체적인 틀을 짜고 준비해 온 과정이 궁금하다. 연주자이고 기획자가 아니라서 (공연 기획은) 해 본 적이 없었다. 어떻게 해야 되지 싶은 상황에서 가까이 계신 공연기획자 분들이 돕겠다고 연락이 와 카페 벨로주를 소개 받았다. 벨로주 대표님도 공연 뜻에 공감을 하셔서 날짜를 이틀 비워 무료로 대관해 주셨다. 날짜를 받고 난 다음에는 그 날짜에 가능한 뮤지션을 모았다. 제가 재즈 뮤지션이라 같이 하겠다고 이들이 주로 재즈 쪽이었는데, <스페이스 공감>이 재즈만을 위한 방송은 아니었기 때문에 더 다양한 장르를 균형 있게 다뤄야겠다는 생각이 들어 구성을 다시 했다. 싱어송라이터, 비주류의 가요, 재즈, 록밴드 등 4개의 카테고리로 뮤지션을 배치했다. - 첫 공연을 본 소감은. 저는 정말 재밌게 봤다. 공연의 목적이랄까, ‘대의’에 워낙 공감을 많이 하다 보니까 그런 면에서 오히려 쉬웠던 것 같다. 저도 하고 싶어요, 라면서 너무 빠르고 쉽게 진행이 됐다. 오늘 사진 촬영을 두 분이 해 주셨는데 모두 지원해서 온 분들이다. 웹 포스터 제작이나 공연 스탭 일도 자발적 참여로 채웠다. - 지금 현재, 음악인들에게 <스페이스 공감>의 의미는 무엇일까. <스페이스 공감>은 처음 시작될 때부터 주로 공중파에서 다루지 못했던 연주 중심의 음악, 혹은 작가적인 음악 등 다양한 음악을 소개하는 채널이었다. 뮤지션들에게 ‘방송용 음악’이 아닌 ‘공연’을 할 수 있도록 해 준 거의 유일한 곳인 것 같다. <유희열의 스케치북> 같은 프로그램이 있지만, 정말 유명한 가수라고 해도 두 세 곡 부르고 오는 게 전부지 않나. 방송 길이에 맞춰 편집, 편곡도 해야 하고 자막 등을 통해 예능화해서 방송을 한다면, 여기는 철저히 뮤지션 중심으로 음악을 그대로 가져와서 공연한다는 점에서 다르다. 일단 뮤지션 섭외가 된 다음에는 제작진이 전적으로 아티스트에게 무대를 꾸미는 전권을 준다. 아티스트의 공연 그 자체를 화면으로 담고 나서 편집을 한다. 그러니 처음부터 굉장히 다른 출발점이라고 할 수 있다. 음악을 건드리지 않은 채 작업을 하기 때문에. 1시간~1시간 반 공연을 풀로 할 수 있는 이유다. 보통 스케줄이 괜찮을 때는 한 팀이 이틀 공연을 하는데 둘째날에 녹화를 많이 한다. 사실 이것도 큰 배려다. 만약에 공연이 축소되면 제일 먼저 타격을 입을 게 바로 그 부분이다. (공연이 줄어드니) 와서 당일날 녹화하지 않겠나. 사운드나 환경에 적응하는 시간이 필요하니 두 번째 날 훨씬 더 좋은 공연을 하는데, 그걸 방송에 담을 수 있는 기회가 좀 더 없어지는 게 아닐까 싶다. 공연이 축소되고 나면 가뜩이나 비주류인 음악들은 더 바깥으로 몰려나지 않을까 하는 우려가 있다. 지금 5일 공연이기 때문에 (장르별) 밸런스를 맞추면서 공연을 세울 수 있었지만 이것도 무너질까봐 걱정된다. - 그렇다면 EBS의 변화된 결정이 나오는 게 가장 좋은 결과일 텐데, 만약 사측의 <스페이스 공감> 축소가 강행될 경우 향후 계획이 있나. 아직 거기까진 생각하지 않고 있다. 저도 그렇고 다른 분들도 그렇고 자발적으로 봉사하듯이 한 공연이기 때문에 이런 형태가 상시적으로 지속되는 건 불가능하다고 생각한다. 저도 열흘 정도는 뮤지션으로서의 삶을 내려놓고 공연준비를 했지만, 이번 공연은 저를 포함한 뮤지션들이 지금까지 <스페이스 공감>에 진 빚을 갚거나 감사함을 조금이나마 표현하는 기회였다고 생각한다. 오늘 EBS 전·현직 PD분들과 작가분들이 많이 오셨다. 그분들에게 일단 감사하는 마음을 전하는 게 있고, 업계 관계자들이나 일반 청중들에게까지 <스페이스 공감>은 우리에게 이렇게 소중하고 가치 있는 것이었다는 것을 알리는 목적도 있다. 우리에게는 이런 라이브 음악을 할 수 있는 장소와 방송이 필요했다는 것 말이다. 만약 <스페이스 공감>이 축소된다 하더라도 다른 곳에서라도 이런 모양의 비슷한 모양이 일어나야 하지 않겠는가 하는 생각이다. 언제까지 <스페이스 공감>만 바라보고 있을 수는 없지 않나. 다른 공간, 다른 공연장, 다른 방송이라도 좋으니 조금 더 음악의 폭이 넓어져야 한다는 필요를 느끼고 있는 거다. 이번 공연은 프로그램 하나를 좀 살려보자는 의미에서 더 나아가, 좀 더 우리나라의 대중음악계에서 장르 다양성과 전달 통로를 확보하기 위한 의사표현이었다고 볼 수 있다. <스페이스 공감>으로 대표되는 라이브 음악에 대한 욕구, 갈증, 갈망에 대한 표현이었다고 받아들여주시면 좋겠다. |

||||||