장자연 사건은 한국 사회에서 ‘이야기’가 갖는 힘을 보여주는 사건이라고 할 만하다. 사람들에게 이 사건은 처음부터 ‘이야기’였고, 지금까지도 ‘이야기’다. 이야기를 구성하는 핵심은 ‘줄거리’에 있다. 줄거리란 “군더더기를 다 떼어 버린 골자”다.

지금까지 장자연 사건의 줄거리는 ‘어느 힘없는 여성 연예인이 힘 있는 남성 VIP들의 술자리에 강제로 불려 다녔다’는 것이었다. 이 이야기를 듣는 순간 사람들은 조건 반사적으로 ‘이거 말 되는데’라는 생각을 하게 됐다. 한국 사회에서 ‘출세’의 문제가 어떤 것인지를, 그리고 연예계라고 하는 산업의 속성에 대한 각자의 이해만으로 이 이야기는 충분히 성립되고, 또 충분히 전파된다.

물론, 이 정도만으로도 이 사건은 의미가 있고, 더할 나위 없이 나쁜 이야기라고 할 수 있다. 어떤 의미에선 한국 사회의 구조적 악순환을 폭로하고, 또 다른 의미에선 층층이 왜곡되어 있는 그릇된 욕망의 사다리를 폭로하기도 한다. 하지만 이것만으론 곤란하다. 아무리 이야기가 그럴싸하더라도 그것만으론 다 채워지지 않는 ‘사실’의 영역이 분명 존재하고 존재해야하기 때문이다. 언론이 인정되는, 사회적으로 유의미한 이유는 ‘줄거리’가 아닌 군더더기까지를 다 채워 넣은 전체 현상을 드러낼 필요성 때문일 것이다.

어떤 사건을 육하원칙에 따라 재구성하는 것은 언론의 사회적 역할이자 존재 이유 그 자체다. 언론이 이 책임을 방기할 때, 거짓은 훨씬 더 신속하게 퍼진다. 모든 이야기가 거짓은 아니지만 어떤 이야기들은 분명 거짓이 될 수 있다는 사회적 각성 위에서 언론은 존재하고, 기능할 수 있다. 만약, 언론마저 그럴싸한 이야기의 줄거리에 무장해제 되어버리면, 사회적 진실의 문제는 언제나 요원한 것이 되고 만다.

지금껏 '장자연 사건'은 이야기였다!

‘조선일보 ㅇ사장’에 대한 이 양극단의 태도는 결국 존재하는 것이 분명했던 ‘조선일보 ㅇ사장’을 존재하지 않는 것으로 만들 수 있던 힘이 되어주었고, 언론의 영역에서 ‘사실’을 말해야 할 조선일보가 사주 일가와 관련된 ‘사실’을 감추고 외려 사실이 아닌 것을 사실로 만들도록 내버려둔 근원이기도 했다.

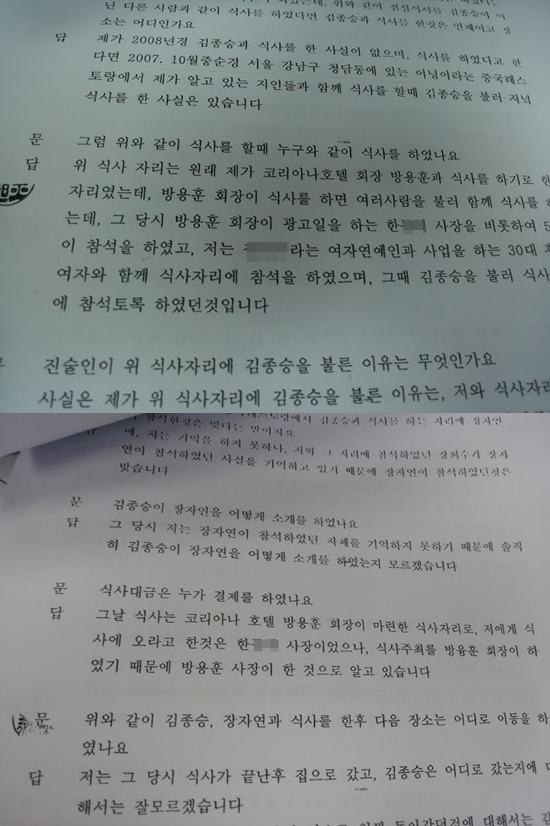

검찰은 장자연 사건을 수사하며 “‘조선일보 ㅇ사장’이 조선일보 방상훈 사장이 아니다”는 결론을 내렸다. 이 한 문장 자체는 맞을지 모른다. 하지만 이 한 문장만으로 ‘장자연 사건’은 전혀 설명되지 않는다. 수사당국은 이미 ‘조선일보 ㅇ사장’이라고 불리는 이가 장자연과 만났었단 사실을 알고 있었다. 다만, 그 사장이 방상훈 사장이 아니었을 뿐이다. 검찰이 방상훈 사장을 무혐의처리하고 장자연 사건을 종결지은 것은 그래서 희대의 ‘블랙 코미디’의 다름 아니다. 이미 코리아나호텔 사장으로 조선일보 대주주인 방용훈 사장(방상훈 사장의 동생)이 장자연과 만났었다는 사실을 알았던 수사당국이 방용훈의 방도 꺼내지 않고 수사를 마무리 한 것은 수사를 하긴 한 것인지 했다면 무얼 위해서 한 것인지 자체를 의심케한다.

검찰은 장자연이 언급한 ‘조선일보 사장’이 코리아나호텔 방용훈 사장일수도 있다는 점을 충분히 의심할 수 있었다. 참고인들의 진술도 있었고, 정황을 유추할 수 있는 통화기록 역시 확보되어 있었다. 하지만 누락했다. 왜 그랬을까?

세치 혀에 이른 방상훈 사장을 구명하는데만 혈안이었던 검찰

조선일보 방상훈 사장이 무혐의로 불기소 처분되자, 조선일보는 기다렸다는 듯이 자발적으로 그리고 적극적으로 ‘스포츠조선 전 사장’을 언론에 흘렸다. 그가 장자연과 만났다는 사실을 확실히 알렸다. 이유는 간단했다. 여론의 관심을 살 만한 인물을 흘리면서, 사주의 무고함을 확실하게 각인시키고자 함이었다. '조선일보 사장=스포츠조선 사장'이었다는 전달력을 극대화해 사주 일가를 보호하고 이후 발생할 의혹과 공방은 “우리 언론 내부의 이념적 갈등과 경쟁 관계”로 폄훼하려던 것이었다.

사주 일가를 위해 희생양을 만들어낸 조선일보

조선일보의 이 전략 역시 장자연 사건의 현상, 총체적 진실과는 거리가 멀다. 조선일보 역시 오로지 장자연 사건에 관한 이야기만을 겨냥했다. 사주와 장자연의 연관성을 떠드는 세치 혀들에 다른 먹잇감을 던짐으로써 상황을 넘기려 했던 것이었다. 실제, 조선일보가 스포츠조선 전 사장을 흘리던 날, 조선일보 편집국 내부에서조차 적잖은 동요가 있었다고 한다. 사주의 이해관계를 위해 사실이 아닌 것으로 지면을 너무 사유화하는 것 아니냐는 비판이었다. 하지만 당시 데스크는 “어쩔 수 없다, 위에서 제목까지 뽑아서 내려왔다”는 말로 사내 비판을 잠재웠다고 한다.

언론은 진지한 얼굴로 돌아볼 필요가 있다. 이토록 엄청난 장자연 사건이 왜 지금껏 이야기 수준을 넘어서지 못했는지 말이다 그 날의 술자리엔 분명 ‘조선일보 방 사장’이 있었다. 한국 사회 언론은 이 사실을 확인할 수 없는 무능의 존재들인 것일까? 장자연 사건은 점점 한국 사회 언론의 ‘실력’을 폭로하는 문제인 동시에 존재 이유마저 재점검해봐야 하는 미제사건이 되어가고 있다.