인류가 만들어낸 가장 무섭고도 끔찍한 것 가운데 하나, 바로 전쟁이다. 그것은 패자에게는 물론이고 승자에게도 결코 승리의 기쁨만을 의미하지 않는다. 신체의 부상이라는 보이는 흔적은 물론 그보다 더한 심각한 정신적 후유증마저 남기 때문이다. 죽은 자는 말이 없지만, 살아남은 자는 평생 잔인하고 고통스러운 기억을 안고 살아가야만 하는 것, 그것이 바로 몹쓸 전쟁의 속성이다. 기억은 죽지 않는다. 죽지 않고 살아남아 끊임없이 지난 상처를 되새긴다.

그런데도 전쟁기념관 따위를 지어 승전을 기념하겠다는 저 유치하고 비인간적인 발상은 도대체 무어란 말인가. 그렇게까지 해서라도 이겼다는 것을 두고두고 기념하고 싶었던 저들의 뒤틀린 애국심 뒤에서 50년을 숨죽여 흐느끼며 고통에 몸부림쳤던 이들은 대체 어디에서 위로를 받아야 할까? 많은 경우 전쟁은 적과 나, 피(彼)와 아(我)의 구분을 무의미하게 만든다. 한국전쟁 당시 노근리에서는 미군에 의해 민간인 3백여 명이 피살됐다. 전쟁의 참화를 피해 남으로 도망치는 피난민 대열에 인민군이 섞여 있을지 모른다는 이유로 미군은 경부선 철교 위에 피난민들을 모아 놓고 공군기로 기총사격을 퍼부었다. 살기 위해 달아나는 사람들은 보병이 쫓아가 사살했다. 비단 노근리 뿐이겠는가. 진상이 제대로 밝혀지지 않은 더 많은 학살 속에서 억울하게 숨져간 수많은 이들은 아직도 어딘지도 모를 곳에 파묻힌 채 진실이 밝혀질 그 날만을 기다리고 있을 것이다.

하지만 가해자는 굳게 입을 다물었고, 피해자들은 침묵해야만 했다. 미국은 전쟁의 승자였고, 우리에게 자유를 안겨준 고마운 우방이었기 때문이다. 부끄러운 것은 50년이 지난 뒤에 이 끔찍한 참상을 세상에 알린 것이 한국의 언론이 아닌 가해자의 나라 미국의 언론이었다는 사실이다. 부끄러운 게 아니라 차라리 비극이라고 해야 옳을 것 같다.

전쟁의 진실을 감추기 위해 거짓말과 침묵으로 일관했던 이들이 진실이 폭로되는 순간 늘어놓는 변명도 시대를 불문하고 한결같다. 민간인의 죽음은 ‘부수적 피해(collateral damage)’였다! 문득 마이클 무어의 책에서 읽은 한 대목이 떠올랐다. 미군의 이라크 침공 당시, 단 한 차례 폭격으로 부인과 자녀 여섯, 아버지, 어머니, 형제 둘을 잃었다는 라제크 알카젬 알 하파지의 절규를 말이다. “신이여, 미국에게 복수를!”

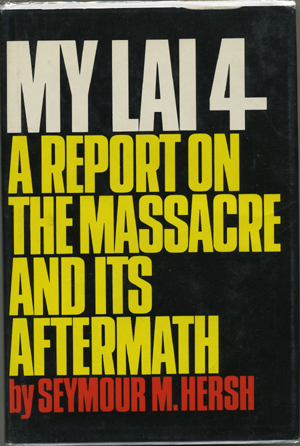

아직 국내에 번역되지 않은 이 책은 1968년 3월 16일 밀라이 마을에서 일어난 잔혹한 민간인 학살의 생생한 기록이자 증언이다. 밀라이 학살 사건을 추적 보도할 당시 이 책의 저자 시모어 허쉬(Seymour M. Hersh)는 고작 30대 초반에 불과한 무명의 프리랜서 저널리스트였다. 밀라이 학살에 관한 의혹을 제기한 보도는 이미 그 전에도 간헐적으로 나왔지만, 하나같이 의혹을 소개하고 당국의 공식해명을 받아쓰는 수준에 불과한 것들이었다. 허쉬는 학살의 진실을 밝히기 위해 8만 킬로미터가 넘는 비행을 마다 않고 전직 미군 병사들과 50차례 이상 인터뷰를 하는 끈질긴 탐사 취재를 통해 자칫 은폐될 뻔했던 민간인 학살의 전모를 낱낱이 폭로했다. 전 세계를 경악시킨 밀라이 학살에 관한 다섯 편의 기사는 이렇게 탄생했고, 이 보도로 허쉬는 미국의 가장 권위 있는 언론상인 퓰리처상을 수상했다.

밀라이의 대학살을 생생히 기록한 언론인 시모어 허쉬

학살에 가담했던 찰리 중대원들 가운데 제대로 된 정규교육을 받은 젊은이들은 많지 않았다. 평균 나이도 고작 18살에서 22살에 불과했고, 그나마 백인이 아닌 유색인종이 태반이었다. 어떤 병사들은 고향으로 돌아간 이후에도 학살의 끔찍한 기억이 주는 고통에서 헤어나지 못했다. 가해자의 기억 또한 피해자의 그것과 마찬가지로 좀처럼 사라지지 않는다. 끈질기게 남아서 가해자를 괴롭히는 악몽이 된다. 내내 잊히지 않은 책 속의 한 대목이 있다. 밀라이 학살에 가담했던 폴 미들로의 어머니 앤서니 미들로 부인은 변해버린 아들의 모습을 보며 이렇게 울부짖었다. “저는 그들에게 착한 아이를 보냈는데, 그들은 그 애를 살인자로 만들었어요.”

40년 가까운 기나긴 세월이 지났지만, 밀라이 학살 사건을 새롭게 조명하는 것은 베트남전에서 명백한 가해자였던 우리의 과오를 되돌아볼 수 있게 한다는 점에서 적지 않은 의미를 갖는다. 낡디낡은 원서를 구해다 읽고 어줍지 않게 번역이라는 걸 해보면서 든 생각이다. 좀 더 나은 미래는 과거에 대한 진정어린 반성에서 오는 것임을 다시금 깨닫게 된다.