정경사문 가리지 않고 전 분야에서 "욕먹으면 오래 산다"라는 풍문에 따라 요즘 극락왕생의 길을 걷고 있는 직종이 있다. 바로 기자(記者)다. 인터넷 뉴스가 일반화되면서 쌍방향 커뮤니케이션이라는 취지에 맞게 대중들과 즉각적으로 소통할 수 있도록 만들어둔 댓글란에는 기사의 내용에 대한 이야기보다 기사를 쓴 기자에 대한 비판을 넘는 비난과 욕설이 판치고 있다.

특히 연예부·문화부는 더욱 그렇다. "이런 기사는 나도 쓰겠네. 내가 기자할게"라고 반응할 만큼 내용이 단순하며, 10대 소녀에게 '글래머', '육감적인 몸매'라 표현할 만큼 자극적이고 통속적인 기사들만 쏟아져 나오니 그럴 수밖에 없다. 심지어 다른 기자가 쓴 기사를 비판하는 글에도 "기자끼리 한통속"이라 하며 언론과 기자에 대한 무한한 불신을 보이는 반응까지 있다. 여론이 뿔났다.

800만 관중을 돌파해 슬리퍼 히트의 대표작으로 꼽히는 ‘영화 과속스캔들’에는 유일한 악역으로 연예부 기자가 나온다. 기자는 온갖 비리의 대명사로 표현되는 검사 다음으로 스크린과 브라운관에서 욕먹는 캐릭터로 자주 등장하는데, 그것은 대중이 검찰에게 보내는 불신과 함께 언론과 기자에게 보내는 야유의 대변이라고 볼 수 있다. 마지막 장면에 홍경민이 나와 봉필중 기자를 죽도록 팰 때 영화의 악역을 처단한다는 권선징악의 요소를 넘어서, 누군가는 그 상황을 현실에 대입해 속이 후련해졌을 수도 있을 것이다.

모 TV에 문화부 기자들이 나와 연예인들의 숨겨진 이야기나 비밀 이야기를 하는 장면을 봤다. 소위 평론가라 불리는 몇몇 기자들처럼 문화와 연예 전반에 대해 멋들어진 칼럼을 쓰려면, 파파라치보다 더 심하게 연예인들 뒤꽁무니 쫓아다니며 잠도 못자고 욕만 먹으며 몇 년을 살아야 된다는데 그것이 하나의 직업으로서 가치가 있는 일일까, 소신이라는 것이 생길까하는 의문이 들었다.

연예부 기사는 막장 드라마로 대표되는 `아내의 유혹` 같은, 욕하면서도 가장 많이 보는 딱 그런 느낌이 든다. 웹을 움직이는 세대인 10~20대 뿐만 아니라 일반인들 또한 주 관심사가 연예분야이다. 때문에 "기자하기 참 쉽다." "이딴 것도 기사라고 올리냐"라고 말하는 사람들까지 호기심에 클릭해서 들어올 만큼 가장 많은 사람들이 보고, 가장 큰 영향력을 미치는 것 또한 연예 기사임이다. 정치 경제 사회에 상대적으로 관심이 낮은 10대에서부터 5~60대까지 가장 많이 보는 기사를 쓰는, 영향력 있는 연예부 기자들이 욕먹는 이유는 정말, 너무 많다.

연예부 기자들이 욕먹는 이유

온라인 뉴스에서는 "클릭수=돈"으로 이어지는 일이 많다. 때문에 가능한 한 많은 낚싯밥이 필요하다. 여자 연예인들이 짧은 치마를 입고 계단 올라가는 장면이 메인기사가 되며, "너무 짧아서 부끄러워요~" 같은 제목을 넣어 자극까지 더해주시고, 많은 경우 연예인들의 미니홈피나 온라인 홈페이지들을 뒤적거리며 어처구니없는 기사들이 쏟아낸다. 이런 글이 과연 기사로서 가치가 있을까하는 의문이 든다.

또 다음 탈락자가 누구인지, 다음 에피소드는 무엇인지 등 포털사이트를 돌아다니다가 제목만 봐도 알 수 있게 묻지도 않은 스포일러를 뿌린다. 기사 할당량을 채우기 위해, 클릭수를 올리기 위해 이기적으로 하는 이러한 행동들은 프로그램과 프로그램을 좋아하는 이들에게는 해충과 다름이 없다.

또한 확인되지 않은 정보들, 추측성 상황들을 굉장한 속도로, 상당한 양을 퍼나르는 기계 같은 행동을 보여준다. 타진요 사건 같은 경우, 그저 뜬소문에 불과한 이야기들을 언론에서 확대재생산하여 더욱 큰 논란를 부추기고 피해를 키웠다. 무엇보다도 팩트에 기반해서 글을 써야하는 기자들의 책임 의식에 문제가 많다.

또한 객관적이어야 할 기사가 '편향되었다'라는 느낌이 주는 기사들이 많다. 예를 들어 요즘에는 조금 줄어들었지만 나는 가수다 같은 경우, 경연 후 시청자들이 받은 재미와 감동에 대해서 다루기보다는 나가수의 문제인 서바이벌이나 고음 선호 현상들을 끊임없이 다뤄 프로그램 자체를 깎아내리는 경우가 상당히 많았다. 상대적으로 여론은 프로그램에 대한 긍정적인 요소들에 초점이 맞춰져 있었는데, 마치 나는 가수다가 때문에 음원 등으로 손해를 보는 연예 기획사들에게 압력이라도 받은 듯한 뉘앙스의 기사를 써서 없는 여론을 만들어내는 등 객관적이지 못한 경우가 많았다.

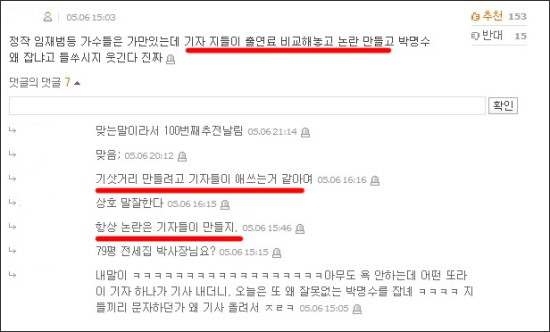

누군가 기자를 '역사는 만드는 사람들'이라 표현하는데, 이 시대의 많은 연예부 기자들에게는 그 말보다 '논란을 만드는 사람들'이라는 말이 더 어울리는 것 같다. 이슈의 한 면만을 부각해서 부작용을 조장하고, "네티즌들 사이에서 논란이다"하며 여론에 잘못을 넘기고 본인들은 빠지는 치졸함을 보여준다. 이전에 나는 가수다 박명수와 임재범의 출연료가 "논란이다"라며 기사화된 적이 있었는데, 그 때 여론에서는 아무도 욕하지 않았고, 논란이 되지 않았던 이야기를 확대 보도하여 "이런 기사가 왜 나왔는가"에 대해서 더 논란이 되었던 적이 있었다.

온라인 뉴스 연예부의 경우 하루 대략 50개 정도의 기사를 써내야하고, 광고를 통해 수익을 얻기 때문에 기사 조회수에도 당연히 신경을 써야 한다. 그러니 회사의 보도자료나 기사 같지 않은 기사들, 자극적이고 통속적인 기사들에 눈이 갈 수 밖에 없다. 기사에 집중할 수 있는 환경이 구축되어 있지 않은 것 같다.

유성기업 사태의 언론 보도를 보고 누군가 "기자에게는 영혼이 없다."라는 이야기를 한 적이 있었다. 물론 연예부와 문화부에도 훌륭한 기자들이 많다. 좋은 기사들도 많다. 하지만 보다 형편없고 나쁜 기사들이 훨씬 더 많다.

폭력취재나 기자를 벼슬로 알고 행세하는 사람들은 아주 일부라고 감안하더라도, 사생팬처럼 연예인 뒤꽁무니나 캐고 다니며 그들의 사생활을 하나하나 말해주는 것이 국민의 알권리를 보장하는 것이 아니고, 자극적이고 통속적인 기사들의 나열이 국민의 흥미를 채워주기 위한 일도 아니다. 무엇보다도 가장 많은 스포트라이트를 받는 기사가 연예기사이고 그 중심에 기자들이 있기 때문에, 그들이 변화해야 한다.

| '소통'을 통한 미디어의 확장공사를 그리는 블로그(mediaparadiso.com) 운영. 한 때는 가수를, 한 때는 기자를 꿈꾸다 현재는 '법'을 배우고 싶어 공부중. "내가 짱이다"라고 생각하며 사는 청년. 일단 소재지는 충북 제천. 트위터(@Dongsung_Shin). |