<소셜 네트워크>를 주목했던 첫 번째 이유는 바로 페이스북에 관한 영화라는 것이었습니다. 이때는 감독이 누구인지 몰랐고, 누가 연출을 했던지 간에 어차피 볼 영화였기 때문에 알 필요도 없었죠. 그러다 데이빗 핀처의 작품이라는 걸 알게 됐을 때는 다소 의외였습니다. 물론 <벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다>가 있긴 하지만, 꽤 지루하게 봤던 제게 여전히 드라마는 데이빗 핀처의 영역이라고 보기에 힘들다는 생각 때문이었습니다. (적어도 전공분야는 아니라고 할 수 있겠죠) 한편으로는 그래서 더 궁금하고 기대가 됐던 것도 사실입니다. 데이빗 핀처가 메가폰을 잡은 이상에는 <소셜 네트워크>가 일반적인 형식의 드라마일리가 없다는 것쯤은 누구라도 짐작할 수 있으니까요. 그리고 이러한 예상은 예고편과 트렌트 레즈너의 음악이 차차 공개가 되면서 거의 확신에 가까워지게 됐었습니다.

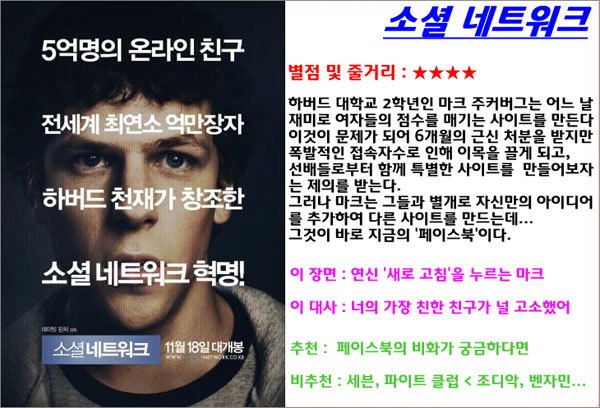

잘 아시다시피 <소셜 네트워크>는 전 세계에서 최고의 소셜 네트워크 사이트 중 하나로 꼽히는 '페이스북'의 창립에 얽힌 과정을 담은 영화입니다. 주된 내용은 하버드대 2학년이던 마크 주커버그가 어떤 계기로 인해 동료들과 함께 페이스북을 만들었는지부터, 지금과 같은 거대한 사이트가 되면서 주변인들에 의해 갖은 소송에 휘말리게 된 그를 보여주는 것입니다. 저는 이것을 과연 두 시간의 러닝타임 안에 다 담을 수 있을까 의문이었습니다. 스콧 피츠제랄드의 단편을 영화화했던 <벤자민 버튼...>이 무려 2시간 50분에 육박했던 것을 감안하면 더욱 그럴 수밖에 없었죠. 하지만 영화를 본 지금은 저의 우려가 기우에 불과했다는 것을 깨끗하게 인정합니다.

우선 아론 소킨은 자신의 각본이 괜히 2009년 최고의 시나리오 중 하나로 꼽힌 게 아니란 것을 영화를 통해 여실히 증명하고 있습니다. 분명 러닝타임은 두 시간에 불과하지만 그의 각색은 어디 하나 딱히 흠잡을 데가 없을 만큼 훌륭합니다. 그는 버릴 것은 버리고 취할 것은 취하면서 틀에 박힌 성공신화가 아닌 그 이면에 있는 비화에 초점을 맞추고 있습니다. 데이빗 핀처가 이 작품을 택한 것이나 마크 주커버그가 노발대발한 것도 이 때문이라고 생각합니다. 그리고 바로 여기서 아론 소킨의 재기발랄함이 돋보이는데, <소셜 네트워크>는 엄밀히 말해 플래쉬 백의 연속으로 이뤄져 있습니다.

당연히 데이빗 핀처의 연출력 또한 만만치 않습니다. 그는 시종일관 아론 소킨의 각본과 호흡을 나란히 유지하면서 영화가 구심점을 잃지 않도록 하는 데 주력합니다. 자칫 평이한 이야기로 그칠 수도 있었던 영화를 빠른 전개로 다듬으면서 극적인 효과를 투여하고 있습니다. 그래서 말인데, 영화의 엄청난 대사량을 제시간에 소화하고자 배우들의 언어구사 속도도 빨라졌지만 그 못지않게 편집도 짧게 가져갑니다. 이제 제가 왜 배급사의 생색내기가 못마땅하면서도 한글자막으로 보게 된 것을 고맙게 여기는지 아시겠죠? 모르긴 몰라도 <소셜 네트워크>는 네이티브 수준의 영어실력을 구사하는 분이 아니시라면 영어대사를 제대로 듣는 것조차 어려울 겁니다. (제시 아이젠버그는 거의 속사포더군요 -_-)

그런데 만약 누군가가 <소셜 네트워크>의 일등공신이 누구냐고 묻는다면 전 아론 소킨의 손을 들어주고 싶습니다. 영화를 보고 나서야 한번 잠깐 훑어봤는데 시나리오가 정말 좋습니다. 데이빗 핀처가 연출을 통해 리듬감과 흡입력을 십분 살리는 데 성공한 것은 틀림없지만 무엇보다도 기초적인 토양이 워낙 훌륭해 한결 수월했을 것 같을 정도입니다.

또한 마크가 '페이스매쉬'를 만들고자 결심한 이유, 마크에게 아이디어를 빼앗겼다고 분개함에도 '하버드 신사' 이미지를 운운하며 체면을 차리는 윈클보스 형제, 빅토리아 시크릿의 창립자인 로이 레이먼드에 얽힌 이야기, '페이스북'을 타 사이트와 차별화하기 위해 도입한 요소에는 특권의식이 자리하고 있었다는 것, 영화의 엔딩 등도 그렇습니다. (자막은 'exclusive'를 '배타성' 혹은 '배타적인'으로 표기했지만 영화의 전체 맥락을 볼 때 '특권XX'이 더 알맞은 것 같습니다)

그럼에도 불구하고 <소셜 네트워크>가 그렇게나 추앙받아 마땅한 걸작인가에 대해서는 다소 의문입니다. 철저하게 감정이입을 차단하고 있어 보는 이에 따라서 지루함을 느낄 소지도 다분하지만, 그건 차치하고라도 어떤 의미에서 이 영화를 그토록 걸작이라고 칭하는지 궁금합니다. 물론 완성도는 분명 뛰어납니다. 하지만 무릇 걸작이라고 하면 외적인 완성도 외에 내적인 무언가를 시사할 수 있어야 한다고 생각하는데 <소셜 네트워크>는 그런 면에서 부족합니다. 한마디로 주제의식이 좀 흐릿해요. 현존인물이라 그런지 마크 주커버그의 캐릭터가 이도저도 아닌 모양새라는 것도 걸립니다. 극적인 재미를 위해 허구까지 추가한 결과가 이렇다는 것은 양쪽 모두에게 소득은 없고 상처만 남게 되는 꼴이죠.

덧 2) 트렌트 레즈너와 아티쿠스 로스의 음악도 끝내줍니다. 사실 음악(Score)보다는 음향효과(Sound Effect)라는 표현이 더 잘 어울릴 만큼 영화의 분위기를 잘 살려주고 있습니다. 만약 <소셜 네트워크>가 누군가의 '대표작'으로 제목을 올린다면 그건 데이빗 핀처나 아론 소킨이 아니라 트렌트 레즈너와 아티쿠스 로스입니다.

덧 3) <소셜 네트워크>는 실제 일어난 일을 바탕으로 하고 있지만 모두가 실화는 아닙니다. 원작에 조언을 했고 영화에도 등장하는 에두아르도 사베린마저 CNBC에 실은 기고문에 "영화일 뿐, 사실에 근거한 다큐는 아니다"라고 했습니다.

덧 4) 가장 인상적이었던 장면 중 하나로 조정 경기가 있는데, 윈클보스와 같은 뒤쳐진 자들의 현실을 재조명합니다.

덧 5) <소셜 네트워크>에서 유일하게 악당에 근접한 캐릭터로 나오는 숀 파커는 참... 파란만장한 인물이네요. -_-;

|